|

작년 가을 절친한 친구가 모친상을 당하였다. ‘절친’의 차원을 넘어 어려서부터 같은 동네서 자란 죽마고우이다. 또한 무려 50년 지기인 친구의 모친상이었기에 서둘러 장례식장을 찾았다.

상복을 입고 눈이 퉁퉁 부어 문상객을 맞고 있는 친구가 애처로워 눈물이 펑펑 솟았다. 향에 불을 붙여 망자께 절을 올리면서는 더욱 슬퍼서 아예 통곡을 하기에까지 이르렀다. 이튿날 장지까지 따라간 나는 친구들이 강권하는 술에 식전부터 대취하였다.

그 술김에 꺼이꺼이 곡까지 하자 “대체 누가 상주여?”라는 말까지 회자되었다. 그날 상을 치른 친구의 어머니는 내게 있어서도 ‘친엄마’와 다를 바 없는 분이셨다. 언제 찾아가도 먹을 것을 내주셨고, 아버지의 주사에 못 이겨 달아나면 도망 잠까지를 제공하신 천사 같은 엄마.

그랬음에 그토록 마음이 칼에 베인 양 몹시 아팠던 것이었다. 이 세상에 태어나서 뭘 좀 아는 나이가 되었지만 엄마는 내 곁에 없었다. 대신 만날 술에 젖어 사시는 홀아버지와 같은 동네의 유모할머니만 보였다.

좀 더 커서 듣자니 엄마는 내가 생후 첫 돌 무렵 집을 나갔다고 했다. 아버지의 상습적 주폭이 원인이랬다. 아무리 그래도 그렇지 자신의 뱃속으로 낳은 아기가 무슨 죄가 있다고 핏덩어리에 불과한 나를 버리고 떠났단 말이던가…….

따라서 나이를 먹을수록 엄마에 대한 증오심은 하늘을 덮고도 남았다. 아울러 엄마 없는 하늘 아래서 겪는 고통과 슬픔은 바다보다 깊었다. 가난과 아버지의 이 아들에 대한 교육적 방기에도 불구하고 성적은 반에서 늘 1~2등을 질주했다.

하지만 중학교 입학은 좌절의 신기루에 불과했다. 숙부님이 주셨다는 나의 중학교 등록금마저 술과 바꿔 드신 아버지. 그로 말미암아 나는 중학교 대신 역전으로 나가야 했다. 신문팔이와 구두닦이 등으로 돈을 벌어야 하는 소년가장이 된 것이다.

아들이 그처럼 고생하는 걸 인지했다면 아버지께선 일찍이 가장 본연으로서의 책무에 충실하셔야 했다. 그러나 그러지 않으셨다. 점점 더 술에 포로가 되어 봉두난발로 동네사람들의 지탄의 대상으로만 더욱 내몰렸으니까.

그런 아버지가 너무도 미워 무작정 가출까지 해봤다. 가출 뒤 어찌어찌 들어간 철공장. 좁아터져서 흡사 교도소인 양 칼잠을 자야만 하는 철공장의 숙소에선 직공들의 냄새까지 지독하여 쉽사리 잠을 이룰 수 없었다.

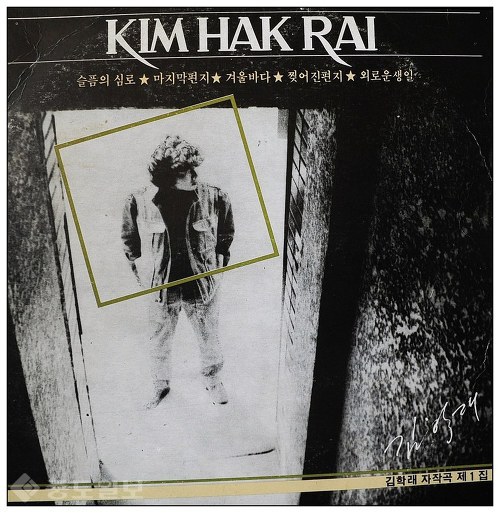

그런 불편함은 감내할 수 있었지만 그럴 적마다 보름달처럼 떠오르는 엄마에 대한 증오는 때론 그리움과 교차하면서 나를 무시로 슬픔의 심로에 빠뜨리곤 했다. “낙엽이 외로이 떨어지는 건 두 사람이 헤어지는 건 ~ 슬프기 때문에 눈물을 흘려요 두 사람이 흘려요 ~”라는 김학래의 가요 <슬픔의 심로>처럼 그렇게.

‘도대체 왜 나를 버리셨나요? 그리고 당신은 지금 어디에 있는 겁니까!’ 세월은 여류하여 올 가을이면 아내와의 결혼 36주년을 맞는다. 엄마 없는 하늘 아래만을 점철한 지도 어언 60년이 다가온다. 한데 엄마의 부재는 나로 하여금 반면교사의 거울로 충실히 작용했다.

부모, 특히나 아버지는 자녀에게 있어 사막을 건너게 해주는 낙타여야 한다는 걸 일찍부터 체득한 때문이다. 불변한 간난신고의 삶이었음에도 불구하고 “아이들만 없었더라면 난 벌써 당신하곤 빠이빠이 했을 껴!”라며 안 달아난 아내가 여전히 고맙다.

매 한 번 들 일 없이 너무나 잘 자라주었고 효심까지 심청이를 압도하는 아들과 딸은 내가 이 풍진 세상을 살아가게 하는 강력한 비타민이다. 앉은 자리를 바꾸지 않으면 새로운 것을 볼 수 없다고 했던가. 다른 건 몰라도 아이들에게 내가 받지 못한 사랑과 칭찬만큼은 장맛철의 폭우 이상으로 퍼부으며 키웠노라 장담한다.

“오늘까지 월사금(月謝金= 과거 초등학교 재학 당시 다달이 내던 수업료) 안 낸 사람 손 들어봐.”라는 선생님의 말씀이 가장 듣기 싫었던 그 시절…… 한 번도 거르지 않고 그 대열에 끼는 건 그렇다 치더라도 ‘저러다가 혹시라도 “엄마 없는 사람 손 들어봐” 하면 어쩌지?’라는 걱정에 속이 시커멓게 타들어갔던 소년은 이제 이순을 목전에 둔 중늙은이가 되었다.

세상살이에 있어선 징검다리처럼 든든하게 시냇물을 건널 수 있게 해주는 친구가 필요한 게 바로 사람이다. 그러나 그 이전에 더욱 간절한 건 설혹 내가 밖에서 잘못을 했을망정 내 편이 되어 주는 엄마의 우뚝한 존재가 아닐까.

여하간 ‘그대에게 슬픔을 주었던 것이 오늘은 그대에게 기쁨을 준다’고 했던 시인 칼릴 지브란의 명언이 새벽 찬바람으로 마음을 때린다.

홍경석 / <경비원 홍키호테> 저자 & <월간 오늘의 한국> 대전·충청 취재본부장

|

|

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

홍경석

홍경석

![[2026학년도 수능 채점] 입시 전문가들이 말하는 정시 전략](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/12m/05d/78_2025120401000548600021551.jpg)