|

| 최정민 미술평론가 |

조선시대의 역사는 오랫동안 궁궐과 왕, 관료와 양반을 중심으로 기술되어 왔다. 조선의 미술 역시 왕실과 관청을 위한 궁중화가 주류를 이루었고, 정제된 양식미와 상징체계로 엘리트의 세계를 재현했다. 그러나 그 이면에는 이름 없는 수많은 민중들의 삶이 흐르고 있었고, 그들은 공식 기록이 아닌 생활 속 예술로 존재를 남겼다. 민중은 글 대신 붓을 들었고, 민화와 풍속화, 자수와 공예는 그들의 비공식 기록으로 남겨졌다.

풍속화는 특정 인물이나 신화를 그린 것이 아니라, 민중의 일상과 감정을 화폭에 담은 장르 회화다. 조선 후기의 풍속화는 단순한 일상 풍경이 아닌, 민중의 집단 자화상이자 시각적 정서의 기록물이다. 김홍도의 <서당>은 아이의 장난과 훈장의 표정에서 교육의 권위와 유머가 교차하고, <씨름>에서는 민중 사이의 에너지와 긴장감이 생생하게 전해진다. 신윤복의 <단오풍정>이나 <연소답청>은 단순한 유흥의 재현이 아니라 억압된 감정의 일탈과 젠더 역전의 상징으로도 읽힌다. 조선시대의 민화는 또 다른 방식으로 민중의 욕망과 감정을 시각화했다. <까치호랑이> 그림 속 호랑이는 권력을 풍자하고, <책가도>는 책과 문방구, 학문을 상징하는 사물들을 병풍 형식으로 그려 배움과 입신양명의 꿈을 표현했다. 이처럼 민화는 고급 미술이 아닌, 누구나 그릴 수 있는 이미지 언어였으며 민중의 감정과 욕망을 담아내는 도구이자, 해학을 통한 전복의 수단이었다.

이러한 비공식적 시각문화는 오늘날에도 여전히 살아 있다. SNS, 밈, 그래피티, 디지털 아트와 드로잉 앱 등은 현대의 붓이 되었고, 개인은 자신의 감정과 메시지를 이미지로 발산한다. 조선의 상징들이 시각적 기호였듯, 오늘날엔 캐릭터, 일러스트, 자기계발 콘텐츠가 욕망의 언어가 되었다.

2016년과 2017년의 촛불 시위는 그 시각문화의 정점을 보여준다. 수많은 시민이 모인 광장에는 텍스트보다 이미지가 먼저 도착했다. 손으로 그린 팻말, 웹툰 형식의 풍자 그림, 상징과 유머가 결합된 조형물은 항의 수단을 넘어 자발적으로 생산되고 유통된 디지털 민화였다. 이는 현실을 해학적으로 비틀고 상징적으로 직조했던 과거 민화의 전략과 닿아 있다.

최근 벌어진 탄핵 촉구 시위 역시 그 연장선에 있다. "검찰독재 타도", "민생파괴 중단"과 같은 문구는 강렬한 색채와 시각 상징으로 표현되었고, 대통령을 풍자한 캐리커처와 일러스트는 빠르게 SNS를 타고 확산되었다. 시민들은 시위 현장을 또 하나의 전시장으로 만들었고, 정제된 정치 언어 대신 감정의 언어로 저항의 메시지를 확산시켰다. 이는 단지 정치적 구호가 아니라 분노와 유머, 저항과 희망이 뒤섞인 집단 시각언어였으며, 조선시대 민화 속 호랑이가 권력의 위엄을 조롱했듯 오늘날의 시위 이미지는 권력의 얼굴을 해체하고 비판의 은유로 바꾸었다.

민중은 언제나 말보다 그림으로 시대를 기록해 왔다. 조선시대의 민화가 그러했고, 오늘날의 시위 이미지와 밈도 마찬가지다. 우리는 과거를 말할 때 권력의 기록만이 아니라, 그 곁에서 스스로를 그려낸 수많은 얼굴들을 함께 보아야 한다. 그리고 오늘을 기록할 때에도 거리와 휴대폰 속, 벽 위에서 살아 숨 쉬는 이미지들을 통해 민중의 시선을 읽어야 한다. 진정한 기록은 권력의 손이 닿지 않는 자리에서 피어난다./ 최정민 미술평론가

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

김지윤 기자

김지윤 기자

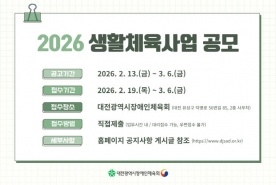

![[단독] "능력 없으면 관둬야"…대전시장애인체육회 사무처장 `직장 내 괴롭힘` 의혹 논란](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2026y/02m/24d/78_2026022501001762100076071.jpg)

![[단독] `능력 없으면 관둬야`…대전시장애인체육회 사무처장 `직장 내 괴롭힘` 의혹 논란](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2026y/02m/25d/2026022501001762100076071.jpg)