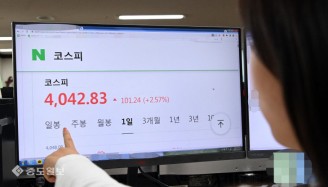

IMF 외환위기 이후 좁아진 계층 사다리는 이제 2017년 통계 작성 이래 역대 최저 수준까지 떨어졌다. 하위계층은 가난한 상태로 머물면서 상·하위 계층의 고착화 경향이 강해졌다. 소득 하위 20%의 낮은 탈출률이 경제적 불평등 확대에서 오는 것이라면 심각성은 더하다. 고소득층에 올라서면 쉽게 내려오지 않고 저소득층에 빠지면 헤어나기 어렵다. 실제로 소득분위 이동 가능성은 4년째 하락 중이다.

이처럼 높아지는 양극화의 벽에 주목할 필요가 있다. 분석의 근거로 삼은 근로·사업소득이 아닌 자산 격차가 더 커진 것도 문제다. 소득에서 자산으로 이동하는 불평등의 축을 간과할 수 없다. 소득 상위 20%의 순자산 점유율은 전체 순자산의 46%가량을 차지한다. 계층 이동 사다리가 일정 수준 이상으로 벌어지지 않아야 할 것이다. 초고령화 사회를 맞아 소득 하위 20%에 노인 비중이 커진 점에도 지속성 있는 대책이 요구된다. 소득이동 상향이 줄면서 중간층이 사라지고 있는 현상 역시 놓쳐서는 안 될 부분이다.

국회입법조사처도 하루 전(26일) '다차원적 불평등 지수' 연구를 통해 사회 전반적인 불평등이 오히려 심화한 점을 확인했다. 자산·교육·건강 등 다른 영역의 격차가 커지면서 국민이 체감하는 양극화는 더 심하다. 특히 1분위 장기 잔류 집단에 대한 지원을 통해 가난의 굴레가 견고해지지 않게 해야 한다. 우리 사회의 불평등을 상징하는 용어가 된 소득 계층의 양극화(polarization)를 풀어갈 정책적 대안을 찾아야 한다. 소득 아닌 구조의 측면까지 살펴봐야 할 문제다.

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지