|

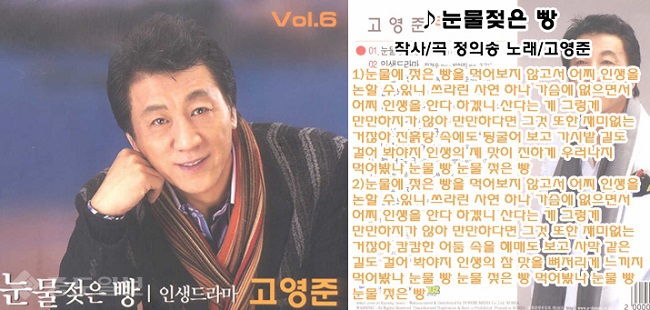

“눈물에 젖은 빵을 먹어보지 않고서 어찌 인생을 논할 수 있니 ~ 쓰라린 사연 하나 가슴에 없으면서 어찌 인생을 안다 하겠니 ~ 산다는 게 그렇게 만만하지가 않아 만만하다면 그것 또한 재미없는 거잖아 ~”

구구절절 삶의 힘겨움이 담긴 가사가 압권인 고영준의 가요 <눈물 젖은 빵>이다. 빵은 쌀을 주식으로 하는 우리네 한국인들보다는 사실 서양인들의 주식이다. 하지만 언제부턴가 빵과 우유 등으로 아침을 해결하는 이들이 증가하는 추세다.

어쨌거나 “빵 한 덩어리가 수많은 새들의 노랫소리보다 낫다”는 말처럼 빵, 즉 ‘먹을 것’은 예부터 모든 사람들의 주된 관심사였다. 지난 12월 26일엔 모 관청의 시민기자 해단식 겸 수료증 전달식이 있었다.

여기서 ‘열린 기자(시민기자의 개념)’로 활동하면서 쌀과 김장이 연관된 기사와 취재원을 찾아 취재하여 글을 올린 바 있다. 지금이야 먹을 게 지천이지만 내가 어렸을 적엔 어림 반 푼어치도 없었다.

아이들 대부분이 신었던 싸구려 검정고무신이 방증하듯 당시에 쌀밥과 고깃국을 먹는 집은 부잣집 아이가 아니면 불가능했다. 꽁보리밥도 없어서 밀가루로 만든 수제비를 먹는 날도 비일비재했음은 물론이다.

|

따라서 ‘눈물 젖은 빵’이란 가요가 예사롭지 않음은 당연하다. 그처럼 고생을 하다가 그나마 밥을 굶지 않게 된 것은 소년가장으로 돈을 벌기 시작하면서부터였다. 그 즈음 백반은 100원, 국수는 50원 가량 되었다.

홀아버지와 어렵게 살자니 돈을 아낄 요량으로 점심은 가급적 국수로 때웠다. 허나 국수는 한두 시간만 지나도 금세 배가 꺼지기 일쑤였다. 따라서 남들처럼 저녁에 집에 돌아가면 정겨운 엄마가 지어주신 고봉(高捧)의 흰 쌀밥과 구수한 된장찌개가 그리웠음은 어떤 본능이었다.

그건 또한 마조흐적 끊임없는 부의 확장과 물질에 대한 탐욕의 시선과도 같이 끊어낼 수 없는 어떤 심각한 중독의 핵심이었다. 눈물 젖은 빵, 아니 ‘눈물 젖은 밥’을 오랜만에 맛본 건 딸이 서울의 대학에 합격 후 상경한 뒤에 발생했다.

매달 생활비를 보내줘야 했는데 한번은 죄 털어서 보내고 나니 수중에 딱 2천 원이 남았다. 시내버스비를 아끼자고 산성동에서 대전역까지 얼추 두 시간 가까이를 걸어왔다. 그리곤 역전시장 안의 1천 원짜리 국밥을 주문했다.

목이 타는 듯 말랐기에 천 원짜리 막걸리도 한 사발을 같이 마셨다. 그런데 왜 그렇게 자꾸만 눈물이 볼을 타고 흐르던지……. 이렇게 사는 게 과연 무슨 보람이요 또한 나중에 어떤 영광을 본다고……. 하여간 투잡으로 시민기자를 시작한 건 전적으로 박봉에서의 탈출이 그 원인이었다.

그 세월이 올해가 2017년이니 어언 15년 경력자로 성큼 올라선다. 하여 그날 받은 수료증 역시 그 감회가 남다른 것이었다. 그동안 받은 수료증은 한두 가지가 아니다.

그중에서도 가장 애착이 가는 수료증은 단연 지천명이 넘어서 받은 3년 과정의 사이버대학 수료증이다. 주경야독(晝耕夜讀)의 힘겨운 과정이었지만 정말이지 과거 소년가장 시절의 ‘눈물 젖은 빵’의 설움과 불학(不學)의 아쉬움 충당까지를 포개서 열심히 공부했다.

그런 토양이 있었기에 감히 언론사의 시민기자는 물론이요 심지어는 책까지 내는 작가로 성장할 수 있었다. 박복했던 탓에 누구보다 빨리 소년가장으로 각박한 이 사회와 만났다. 그러나 집밖으로 나온 내가 가는 곳은 그 어디에도 인생을 한방에 역전시킬 수 있는 신데렐라의 휘황찬란한 무대라곤 전무했다.

때문에 악착같은 오기와 치열의 공부(독학과 독서)는 반드시 필요한 기본옵션이었다. 어쨌거나 올해도 나의 시민기자 행보는 계속될 것이다. 또 다른 값지고 빛나는 수료증의 수상(受賞)은 여전히 삭막한 내 인생에 있어서의 ‘금메달’인 까닭이다.

<눈물 젖은 빵>의 노래는 이어진다. “진흙탕 속에도 뒹굴어보고 가시밭길도 걸어봐야지 ~ (그래야만 비로소) 인생의 제맛이 진하게 우러나지 ~”

홍경석 / <경비원 홍키호테> 저자 & <월간 오늘의 한국> 대전·충청 취재본부장

|

|

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

홍경석

홍경석![[르포] 방파제 테트라포드, 이런 원리로? KIOST 연구현장 가보니](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2026y/03m/14d/117_2026031301001065800045251.jpg)