|

| 남진근 대전시의원 |

1960년대 초 한 여성이 평균 6명씩 아기를 낳았다. 인구의 안정과 최적화를 이루어 내는 것이 통치 권력의 과녁이 됐다. 그러나 반세기가 지난 지금 인구 정책은 180도 방향 전환을 했다. 출산율 1.0명이 무너져 내리는 절박한 상황이 닥치자 지하철의 핑크색 임산부 배려석에는 '내일의 주인공을 위한 자리입니다'란 문구가 새겨졌다.

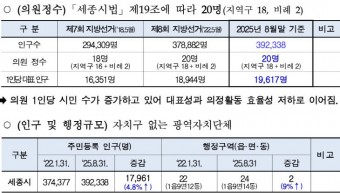

대한민국에 인구 절벽 쓰나미가 몰려들고 있다. 대전도 예외가 아니다. 지난 3월 말 기준 주민등록상 대전 인구는 145만 8천명으로 집계됐다. 145만 명 붕괴는 시간문제다. 흔히 대전을 150만 도시라고 하지만, 그런 심리적인 마지노선은 이미 2018년 2월 무너졌다.

대전 인구는 2012년 150만 명을 돌파해 2014년 7월 153만 6349명으로 최고점을 찍은 뒤, 매년 내리막길을 걷고 있다. 이러다가는 전국 5대 도시라는 이름도 조만간 광주에 추월을 당할 위기에 놓였다. 매년 1만 명 이상 세종으로 빠져나가면서 대전은 세종시 '빨대 효과'의 최대 피해 도시가 됐다.

인구는 한 도시를 평가하는 첫 번째 기준이다. 앞으로 10년 안에 지방의 최대 이슈는 인구 문제가 될 것이다. 인구 감소는 미래의 문제가 아니라 현실의 문제이다. 저출산 고령화에 따른 인구 감소 앞에서는 어떤 갈등이나 문제도 사소한 것이 될 것이다.

향후 20년간 지방 도시들은 지난 10년간 그랬던 것보다도 더욱 심하게 쇠퇴할 것이다. 그 시기가 더 빨라지면 빨라졌지 늦어지진 않을 것이다. 가장 큰 이유는 저출산·고령화·저성장이라는 메가트렌드 때문이다.

과거 산업화 시기, 젊은이들의 지방 유출은 '수도권 성장→ 분수 효과→ 지방의 동반성장→ 지역 간 격차 완화'로 이어졌다. 요즘은 과거와는 전혀 다른 양상이다. 전반적인 일자리 감소 국면에서 지방의 상대적 고용률이 더 떨어져서 발생하는 것이기 때문에 과거와 같은 선순환을 기대하기 어렵다. 지금은 잠잠하지만, 인구 5만 붕괴를 눈앞에 둔 금산군과 대전시와의 통합론이 다시 고개를 드는 이유도 이 때문이다.

지방 소멸은 스멀스멀 턱밑까지 닥쳐온 소리 없는 위기다. 지역이 소멸되면 역사, 문화, 전통, 유무형 지식이 모두 사라진다. 인구의 사회적 감소를 막고 수도권과 지방의 균형적이고 지속가능한 발전을 위한 국가 전략을 마련해야 한다. 지방을 살려내는데 정말 특단의 대책이 필요하다. 규제는 풀고 지원은 획기적으로 개선해야 한다.

지자체는 보다 장기적이고 종합적인 정책대안이 필요하다. 기업유치도 단기적인 성과중심이 아니라 지역화 전략이 중요하다. 고령화야 어쩔 수 없다 하더라도, 청년층 유출을 줄이기 위한 적절한 일자리와 생활, 문화와 교육, 보건 의료 서비스를 중심으로 젊은 층들이 지역에서 정주할 수 있는 여건부터 만들어야 한다.

지방 소멸은 국가의 공멸을 불러온다. 지방의 경쟁력 향상 없이는 국가의 경쟁력도 없다는 각오 아래 이제는 지방 소멸 문제를 국가적 과제로 인식해야 한다. 소멸 위험 지역은 특별지역으로 지정해 의료·복지·교육 접근성을 획기적으로 개선해야 한다. 이제 모든 길은 인구로 통한다.

/남진근 대전시의원

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

이현제 기자

이현제 기자

![[유통소식] 대전 백화점과 아울렛, 크리스마스·연말 겨냥 마케팅 활발](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/12m/11d/78_2025121101001134300046901.jpg)