|

| 충남 태안 앞바다 마도 해역에서 국립해양유산연구소가 조운선 재현 선박을 실험하고 있다. 이 일대에서 고려와 조선시대 조운선 4척이 발견됐다. (사진=국립해양유산연구소 제공) |

[글 싣는 순서]

1. 쌀·콩·청자 그대로 수장

2. 조운선 선원들의 나날

3. 의항·굴포운하 개척의날

|

| 국립해양유산연구소가 마도 해역에 가라앉은 조선시대 조운선 마도4호선 조사 모습. (사진=국립해양유산연구소 제공) |

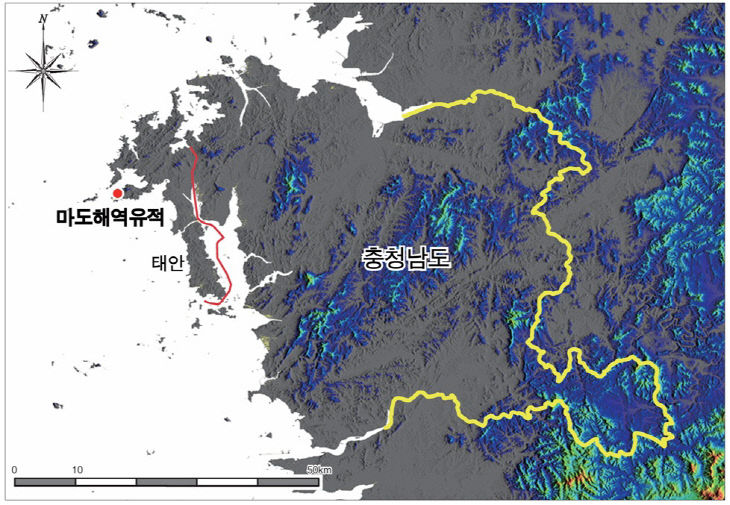

서해 연안 중에서 태안 앞바다의 마도 해역은 섬이 밀집하고 조류의 흐름이 빠르며, 수심이 얕고 암초가 많아 선박 침몰사고가 빈번하게 발생한 곳이다. 현재까지 국내에서 발굴된 고선박은 총 17척이며, 이 중 마도 해역에서 출수된 선박은 4척으로 전체의 24%를 차지할 정도다. 2015년 태안군 근흥면 마도 해역에서 발견된 조선시대 조운선인 마도4호선은 마도해역에서 네 번째 발견된 고선박이라서 이렇게 이름붙여졌다. 선체는 길이 13m, 너비 5m, 선심 2m 정도로 승선인원 18~20명이 탑승했을 것으로 추정된다. 쌀 500석 그러니까 51톤 무게의 화물을 실을 수 있는 당시에는 큰 배에 속했다. 얕은 수심에서도 운항할 수 있도록 배 밑바닥이 평평하고 2개의 돛을 달아 기동력을 높인 조선시대의 발전된 형태의 구조를 지녔다. 2015년 첫 발굴조사 후 10년간 펄에 가라앉은 유물만 꺼낸 채 선체는 그 자리에 다시 봉인되었다가 최근에 유물 발굴을 마무리하고 이제 마지막 단계인 선체 인양을 앞두고 있다.

마도 4호선에서는 많은 양의 쌀과 콩이 발굴되고 나무에 글씨를 새긴 목간, 분청사기, 숫돌 꾸러미, 어패류가 담긴 큰 항아리처럼 다양한 유물이 발굴됐다. 바닷속에 가라앉은 선박 내부를 조사해 '광흥창(廣興倉)'이라는 글씨가 적힌 목간과 '내섬(內贍)'이 새겨진 분청사기 등 유물이 나왔다. 목간 대부분에는 발신처에 나주가 표기되었고 수신처는 관리들의 녹봉을 관장하던 광흥창이라고 적혀 있어 이를 미루어볼 때 전라도 나주 영산창에서 거둬들인 세곡 또는 공납품을 조선시대 한양에서 당시 관리의 녹봉을 관리하던 광흥창으로 운송하던 조운선임을 알 수 있다. 분청사기 사발과 접시에서는 내섬이라는 글자가 새겨져 있는데 이는 조선시대 궁궐에 물품을 관리하던 내섬시를 뜻한다.

태안 출신 시인 이상각 작가는 고향 앞바다로 오갔을 조운선을 조사한 책 '안흥량 난행량'에서 "이 배(마도4호선)가 조선왕조실록에 기록된 대로 1414년(태종 14년)에 안흥량에서 침몰된 66척의 조운선 중에 하나라면, 기록과 실제가 증명된 실증 자료일 뿐만 아니라, 최초로 발견된 조선시대 조운선으로서 우리나라의 해양사, 경제사, 선박사, 도자사, 문화사 핵심 연구자료로 자리매김하게 될 것"이라고 전망했다.

|

| 충남 태안 마도 해역 위치도. (국립해양유산연구소 수중발굴조사 보고서 발췌) |

마도해역은 1980년대 인근에서 양식업을 하던 어민들이 수차례 수중유물을 발견해 신고하면서 처음 알려졌다. 당시 수중탐사에서는 가시적인 성과를 거두지 못해 고선박을 발견하거나 발굴까지 이어지지 못했다. 그러다가 2007년 주민 심선택씨가 어로작업을 하면서 그물에 걸려 올라온 청자대접 등 유물 24점을 3차례에 걸쳐 발견하고 신고함으로써 관계당국이 재조사에 나섰는데 이때도 1차 조사에서는 아무것도 발견하지 못하다가 이듬해 2008년 5월 수중탐사 중에 포장된 청자 다발을 발견해 수중발굴로 이어졌다. 2009년 마도 1호선이 발견됐고, 같은 해 9월에는 마도3호선, 같은 해 10월에 마도2호선을 발견하면서 2009년에만 3척의 고선박이 바닷속 펄밭에서 발견됐다. 마도해역의 북서쪽에서 2013년 10월 시굴조사 과정에서 백자꾸러미와 함께 마도4호선을 발견하고 2015년 유물 발굴을 시작해 선체 인양을 앞둔 상태다.

그중 마도 1호선은 전라도 나주와 해남, 장흥 등지에서 곡물과 도자기 등을 싣고 개경으로 운송하던 고려 때 조운선이다. 1208년 태안 안흥량에서 난파됐다. 벼와 쌀, 콩, 조, 메밀 등의 곡물과 걸작인 청자 상감 표주박모양 주전자와 승반 등 다양한 유물이 나왔다. 고려 때 지배층의 식생활에서부터 일상용품까지 다양하게 확인됐다. 개경에 거주하는 당시 실력자에게 보내는 공물의 성격이 강한데 죽찰에 나타난 수취인 중에 '대장군 김순영' 앞으로 보내는 것도 있었는데, 김순영은 고려사와 고려사절요에 1199년에 장군으로 승진했다는 사실이 역사서에 기록된 인물임이 밝혀지면서 마도1호선이 1208년께 운행되던 조운선이었음이 확인되는 계기가 됐다.

|

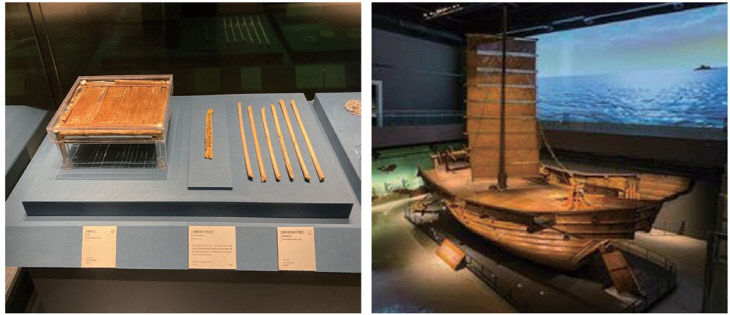

| 국립태안해양유물전시관에 전시된 마도1호선 재현선박과 죽간. (사진=국립해양유산연구소 보고서) |

쌀과 콩이 당시에는 화폐의 가치가 있어 조세를 이들 곡식을 거둬 고려 때는 개경으로 조선 때는 한양으로 배에 선적해 운반했다. 고려 때 조운선이면서 마도 해역에 침몰한 마도2호선도 가장 남쪽인 전라도에서 출발해 개경까지 이르는데 최소한 40일은 소요되었을 것으로 추정된다. 40일간 선원들은 밤낮으로 선상에서 보내며 배를 몰며 숙식을 해결했을텐데, 그 때문인지 지금은 선체인양까지 완료된 마도2호선의 경우 선수부 화물칸과 주방칸, 두 개의 선미부화물칸까지 총 4칸의 선창으로 구성되었다. 선창 중에는 선원들이 머물며 식사를 준비하고 배를 채울 수 있는 주방칸이 있었는데, 마도2호선 주방칸에서는 사슴과 돼지 뼈가 발견되었고, 농어와 숭어, 가오리, 참돔의 어류 뼈도 발견되었다. 이들 식재료 중 어류 일부는 선원들에 의해 소비되었을 것으로 추정되고, 돼지 머리뼈에서는 절단한 흔적이 나왔는데 이 역시 돼지머리로 출항 때 안전한 항해를 바라는 제의를 치른 후 배 안에서 선원들이 피로를 달래고 배를 채우는 과정으로 소비되었을 것으로 추정된다.

또 질이 좋지 않은 청자들이 소량 발견되었는데 선원들이 식기로 사용한 것으로 보이고, 숟가락과 철로 된 솥과 청소용 솔이 함께 발견됐는데 이 역시 선상에서 장기간 머물며 사용한 것으로 여겨진다.

마도3호선은 1265년부터 1268년까지 운행되었고 바다 밑 유물을 조사해 고려시대 정치 경제 제도로부터 선원들의 일상생활까지 파악할 수 있는 타임캡슐이라는 평가를 받았다. 마도3호선은 지금까지 수중에서 발굴된 고려 선박 중 선체가 가장 잘 남아 있고 돛대와 이를 고정하는 구조가 거의 완전한 형태로 발굴돼 고려시대 선박의 구조를 밝히는 계기가 됐다. 젓갈과 말린 생선, 육포, 볍씨 등 먹거리가 주로 발견됐고, 사슴뿔도 다량 나왔는데 지혈제 등 약재로 사용하기 위한 것이다. 또 차와 포, 졸 등이 적혀 있는 장기 돌이 47점 나왔는데 선원들의 오락거리로 장기가 일반적으로 두어졌다는 것을 방증한다.

|

| 청자철화퇴화문두꺼비형벼루 |

|

| 문광균 책임연구원 |

임병안 기자 victorylba@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

임병안 기자

임병안 기자