미술은 조형예술이라고도 한다. 회화·조각·공예·건축 등과 같이 공간적 형태로 표현한다. 따라서 공간예술이다. 눈으로 본다는 관점에선 시각예술이기도 하다. 감상자만 눈으로 보는 것이 아니다. 작가도 볼 수 있어야 한다. 볼 수 없는데 그릴 수 있을까?

에드가 드가(Edgar Degas, 1834 ~ 1917, 프랑스 화가)는 발레리나 그림으로 우리에게 퍽 친숙하다. 한편, 평생 독신으로 산 그는 여성혐오자로 불리기도 한다. 열세 살 때 바람피우던 어머니가 요절한다. 이원율 저 ≪결정적 그림≫에 의하면 대책 없이 떠난 어머니를 평생 증오하고, 환멸하고, 저주하였다고 한다. 아버지의 불행이 큰 상처가 되었다는 추측이다. 실제로 꽃무늬 장식이나 여성용 향수냄새에 질색이었다 한다.

누구에게나 양면성은 있다. 여성에 대한 인간적인 면모가 여기저기 드러난다. <열네 살의 어린 무희>라는 브론즈 작품 모델과 헤어질 때 눈물을 보였다거나, 작업실에 찾아온 사람이 그 작품에 관심을 보이자 "그것은 내 딸인데 어떻게 팔수 있겠나?"라고 했다는 것이 그를 대변한다. 무희 그림이 많은 것도 측은지심의 발동으로 보인다. 모든 예술 활동이 고되지만 특히 연습하는 발레리나의 힘든 모습이 몹시 안쓰러웠던 모양이다. 뿐만 아니다. 세탁부, 오페라 가수 등 서럽게 사는 여인이 자주 등장한다. 일반인이 외면하는 여인에게 애정을 쏟은 것이다. 누구보다 여성과 가까이 한 삶이다.

유독 발레리나 그림이 많은 이유가 또 있다. 1870년 보불전쟁에 방위병으로 참전한다. 눈에 문제가 있다는 것을 사격연습하며 알게 된다. 시력이 저하되고 있었던 것이다. 정확한 선 그리기가 어렵다. 발레복은 얇고 부드러운 천으로 되어있어 선이 없는 것이 오히려 질감과 양감을 풍만하게 해준다. 나는 듯 가벼운 동세가 선으로 인해 죽는다. 눈이 더 나빠지자 정밀함이 덜 요구되는 파스텔화에 매달린다. 그의 파스텔화에는 선이 거의 없다. 오십대 후반에 이르러 시력이 더욱 악화되자 조각에 더 몰두한다. 촉각으로 사물을 보는 것이다. 끝내 실명상태로 파리의 거리를 방황하다 80세의 나이로 고독하게 세상과 등진다.

에스레프 아르마간(Esref Armagan, 터키 화가)은 아예 빛을 본 일이 없다. 선천적 시각장애였다. 시각 없이도 그림 그리는 방식이 만들어 진다는 것을 의미한다. 빛을 본 일이 없는 데, 어류, 동식물, 생활용품 등의 형상을 인지한다는 것은 놀라운 일이다. 동영상을 보면 아르마간 역시 촉각으로 사물을 본다. 원근감 있는 풍경화도 많이 그리는 데, 말로 듣고 그린다. 청각으로도 보는 것이다. 그림 그리는 동영상을 보면, 한 손에 붓을 들고 다른 한 손으로 종이의 주름을 따라 위치 파악과 구도를 잡는다. 붓이 아닌 손가락으로 그리기도 한다.

설명이 적절한지 모르겠으나, 학습기반 인공지능에 대해 1956년에 아이디어가 등장하나 60여 년간 실험하고 연구해도 만들지 못한다. 아무리 설명해도 이해하지 못하기 때문이다. 그러던 것이 구글이 개발한 트랜스포머로 수많은 문장을 학습하자 비로소 언어의 규칙을 스스로 찾아낸다. 완벽한 문법을 구사한다. 예측된 단어로 연결해 문장도 만든다. 다만 내용이 틀리는 할루시네이션 문제가 발생한다. 생각위주로 바꾸어서 점차 틀린 내용문제도 해결해가고 있다. 학습기반 AI가 상용화 되어가고 있다. 더 쉽게 말하면 자전거 타기와 같다. 아무리 설명해도 탈 수 없으나, 수십 차례 넘어지며 타다보면 스스로 터득하여 자연스럽게 타게 된다.

미술 공부 중에 이야기 듣고 그리기가 있다. 상상하여 그리기다. 위의 사례는 장애가 한계가 아니라 새로운 시작임을 가르쳐준다. 촉각으로 사물 보기도 일반인에겐 새로운 것이다. 뿐인가, 눈으로만 그린다는 고정관념에서 벗어나 당장 경계를 허물어 보자. 다양한 감각의 개발과 구현이 창작을 풍요롭게 한다. 평소 보지 않거나, 보지 못하는 것, 시점과 시각도 바꾸어 보자.

양동길/시인, 수필가

|

| 양동길 |

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

김의화 기자

김의화 기자

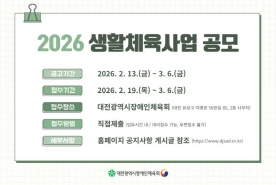

![[단독] "능력 없으면 관둬야"…대전시장애인체육회 사무처장 `직장 내 괴롭힘` 의혹 논란](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2026y/02m/24d/78_2026022501001762100076071.jpg)

![[단독] `능력 없으면 관둬야`…대전시장애인체육회 사무처장 `직장 내 괴롭힘` 의혹 논란](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2026y/02m/24d/2026022501001762100076071.jpg)