|

| 세종시 부강면 부강리에 위치한 부강행복돌봄센터 개소식. /세종시 제공 |

2017년 전국의 지자체들은 국토부의 도시재생 뉴딜 공모사업에 경쟁적으로 참여하며 사업비를 줄줄이 따냈고, 세종시도 예외는 아니었다. 그 결과 세종시엔 광역도시재생지원센터 1곳과 사업별 현장지원센터 5곳, 17개의 주민 거점시설이 건립되거나 운영 준비 중이다.

문제는 지방비 매칭(50%)으로 5~7년간 투입된 국비가 지난 2024년에 끊기면서 시작됐다. 한시적으로 따낸 사업비가 소진되자 광역센터는 올해 2월 위탁 운영 종료로 폐쇄됐고, 현장지원센터 5곳도 문을 닫은 채 주민 역량강화사업만 가까스로 추진되고 있다.

덩그러니 남아있는 주민 거점시설 17곳의 운영·관리 문제도 수면 위에 오르고 있다.

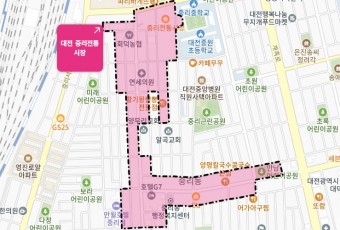

세종시에 따르면 각 도시재생 사업별로 유지되고 있는 지역 주민 거점시설은 조치원읍 11곳과 전의면 3곳, 부강면 3곳이다.

사업별 예산은 조치원역 일원에 360억 원, 조치원읍 상리 200억 원, 조치원읍 번암리 70억 원, 국토부 새뜰마을사업(침산리) 72억 원, 전의면 읍내리 200억 원, 부강면 부강리 150억 원 등 투입 예산만 해도 1000억 원이 넘는다.

하지만 이렇게 천문학적인 혈세를 붓고도 시설 이용률이 저조해 실효성이 떨어진다는 지적이 나오고 있다. 예컨대 인구 5600명인 부강면에 거점시설이 3곳이나 건립된 건 현실적으로 맞지 않는다는 진단이다.

또한 거점시설 운영 사업들이 요리·문화 공방이나 노인 돌봄, 공유주방 등 주민 문화센터 수준에 머물러 도시재생 사업 취지와는 거리가 있다는 점도 비판을 불러들이고 있다.

한 지역구 의원은 거점시설 운영에 있어 냉·난방비 등 관리비도 내기 어려운 빠듯한 재정 상황을 들며, 현상 유지가 어렵다고 성토했다. 그는 "수백억 예산이 투입되더라도 제대로 활용만 되면 되는데, 이용객이 없어 예산만 까먹고 있다"고 지적했다. 그러면서 "고령층이 대다수인 시골의 복지는 마을회관이다. 마을회관에 비가 새고 보일러가 고장 나도 돈이 없어 제대로 못 고치는 실정이다. 인구수 등 지역 현실에 맞는 정책이 추진돼야 한다"고 덧붙였다.

현재 거점시설은 주민 주도로 운영되고 있으며 조치원읍 상리, 전의면 읍내리, 부강면 부강리 사업지구는 마을관리사회적협동조합이, 조치원역 일원은 주민 조직인 사회적협동조합과 비영리법인 1곳이 위탁 운영 중이다.

시는 거점시설의 안정적 정착을 위해 일부 재정을 보조하는 역할만 하고 있다. 2024년 3400만 원에 그치던 예산 지원을 올해 1억 500만 원으로 확대했으며, 내년에도 규모를 더욱 키울 계획이다.

세종시 도농상생국 관계자는 "운영협의체 간담회를 통해 시설 운영 현황과 초기 애로사항을 수렴하고 있다"며 "주민 주도로 운영되는 거점시설의 안정적 운영단계까지 예산이나 시설 보수 등 전방위적 지원을 펼칠 계획"이라고 밝혔다.

전문가들은 도시재생 거점시설을 총괄 운영할 컨트롤타워가 필요하다고 입을 모은다. 김동호 주민참여도시만들기연구원장(전 세종시 도시재생현장지원센터장)은 "행정수도 세종의 도시재생 사업은 인구 증가 등 미래 비전을 고려해 기초생활 인프라를 확충해왔다"며 "거점시설별 특성을 살리면서도 모든 시설을 총괄 지원할 컨트롤타워 설치가 필요하다. 시설 운영을 주민에만 맡기지 말고 지자체가 적극 나서 지원해야 한다"고 제언했다.

이제 공은 이재명 정부가 넘겨받았다. 행정수도 완성에 대한 의지력이 시험대에 오른 가운데, 침체된 읍·면 지역에 활력을 불어넣을 도시재생 사업이 이대로 일몰될지, 보완해 재추진할지 새 정부의 해법이 주목된다.

세종=이은지 기자 lalaej27@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

이은지 기자

이은지 기자

![[대전 체육인을 만나다] 대전 동구 소프트테니스팀, 전국 최대 강팀으로 `우뚝`](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2026y/01m/10d/2026010701000443100017831.jpg)