|

| 왼쪽부터 세종시 조치원 공공하수처리시설과 전의 공공하수처리시설. /출처=세종시설관리공단 |

17일 환경부 2024년 하수도 통계자료를 보면, 전국 17개 시·도 중 하수도 요금이 가장 높은 지역은 t당 1106.6원을 기록한 세종시로, 852.8원인 전년보다 무려 33%(253.8원) 인상됐다. 충청권에선 충북이 875.1원으로 두 번째로 높았고, 대전 706.9원, 충남 696.3원 순이다. 전국 평균 요금은 696.2원 수준이다.

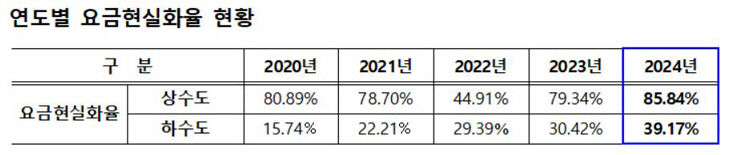

이 같은 결과에도 세종시 하수도 요금 인상은 지속될 전망이다. 시가 2020년부터 2026년까지 요금 현실화 계획을 추진하면서 단계별 인상에 나섰기 때문이다. 요금 현실화율은 평균 요금을 연간 부과량당 총괄 원가로 나눈 값으로, 수치가 낮을수록 적자율이 높아져 자립도가 낮은 것으로 해석된다.

시는 그간 공기업 재정 건전성 제고를 이유로 매년 요금 현실화율을 조금씩 끌어 올려왔다. 2020년 15.74%에 그쳤던 현실화율은 2021년엔 22.21%, 2022년 29.39%, 2023년 30.42%, 2024년엔 39.17%까지 이르렀다.

하지만 이러한 노력에도 적자를 면하기는 쉽지 않은 상황이다. 시는 "매년 단계적 요금 인상을 추진하고 있지만, 지난해 결산 당기 순손실액이 418억 원에 달해 앞으로도 현실화율을 높여 나갈 수밖에 없다"고 토로했다.

사실상 세종시의 하수도 요금 현실화율(39.17%)은 타 광역지자체와 비교하면 최하위 수준이다. 지난해 기준 전국 평균 현실화율은 45.3%로, 대전은 전국에서 가장 높은 98%, 충북은 40.8%, 충남은 23.7%로 매우 낮았다.

|

| 세종시가 제공한 연도별 현실화율. 사진=세종시 제공. |

시에 따르면 지역 공공하수처리장 25개소 중 처리용량이 높은 상위 7개소가 2012년 출범 이후 건설됐다. 건설공사비 인상 시기와 맞물려 조성된 탓에 막대한 공사비가 투입됐으며, 이에 더 많은 비중의 감가상각비가 적용됐다는 설명이다.

또 회계원칙상 시설물 감가상각비를 하수도 요금 원가에 적용하고 있는데 타 지자체의 경우 내용 연수가 지난 시설물 이용 시 적용할 감가상각이 적지만, 세종시는 신규 시설이 대부분이라 더 많이 반영되고 있는 어려움도 있다는 것.

도농 복합 도시 특성에 따른 비용 문제도 높은 하수도 원가를 뒷받침하고 있다. 일반적으로 도시화율이 높은 지역일수록 하수도 원가는 낮다. 인구 밀도가 낮으면 하수처리구역이 넓어져 관망구축과 유지 관리에 추가 비용이 발생하는 등 하수처리시설 설치·유지 비용이 상대적으로 높아서다. 실제 2023년 서울 및 6대 광역시와 경기도 평균 원가가 994원인데 반해, 기타 도 지역 평균원가는 2394원에 이른다.

하수처리 이용률이 낮은 것도 하수도 요금이 높은 또 다른 요인이다. 시의 시설용량은 하루 17만 6677t이지만, 평균 처리량은 11만 728t에 그쳐 이용률은 62.6% 수준이다. 현재 '39만 명' 정체기를 겪고 있는 세종시로선 인구 증가 등 안정화 단계까지는 원가 상승을 피할 수 없을 것이라는 관측이 지배적이다. 만약 2026년 요금 현실화율을 51%까지 끌어올릴 땐, 가정용 하수도 요금은 1500원에 달할 것으로 전망된다.

일각에선 시민 삶과 밀접한 공공요금 인상 부담 완화를 위해 지자체 차원의 심도 높은 고민이 필요하다는 지적도 나온다. 세종시는 "앞으로 하수도 요금과 관련해 설비자산 등 현재 자산가치에 맞게 재평가 후 요금 현실화를 지속 추진할 지 여부를 검토해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편, 상수도와 하수도는 도시의 물 관리 체계를 이루는 두 축이다. 상수도는 사람이 마시거나 생활·산업 등에 사용할 수 있도록 공급되는 깨끗한 물을 관리하는 시설과 제도, 하수도는 생활하수와 산업폐수, 빗물 등을 모아 처리·배출하는 시설과 제도를 각각 뜻한다.

세종=이은지 기자 lalaej27@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

이은지 기자

이은지 기자