|

| 한국은행은 '초저출산 및 초고령사회 :극단적 인구구조의 원인, 영향, 대책' 캡쳐. |

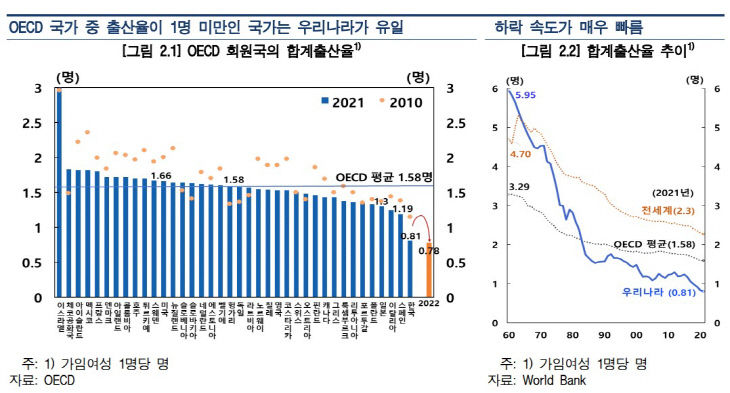

우리나라 초저출산은 그 수준과 지속기간 면에서 유례를 찾기 힘들 정도로 심각하다. 우리나라 초저출산은 2021년 기준 OECD 국가 중 최저이고 전 세계에선 홍콩을 제외하고 제일 낮다. 또, 우리나라는 2002년부터 21년간 1.3명 미만의 초저출산을 기록했는데, 20년 이상 초저출산을 경험한 곳은 우리나라를 포함해 홍콩, 마카오 등 세 곳에 불과하며 인구 1000만 명 이상인 곳으로 한정하면 우리나라가 유일하다. 특히 미혼율이 늘면서 초저출산을 주도하고 있다. 우리나라 인구구조 고령화도 세계에서 가장 빠른 속도로 진행되고 있는데, 저출산이 약 70%, 기대수명 연장이 30% 기여했다.

저출산·고령화에 제대로 대응하지 못하면 우리나라는 '성장'과 '분배' 양면에서 큰 어려움을 맞을 것으로 예상된다. 효과적인 정책대응이 없는 경우 2050년대에 0% 이하의 성장세를 보일 확률은 68%다. 분배 측면에서도 세대 내의 불평등 수준이 높은 고령층의 비중이 높아지면서 경제 전반의 불평등도가 높아질 것으로 분석됐다. 고령화로 인해 생산가능인구 비중의 하락과 노년부양비 증가, 미래소득 불확실성 확대에 따른 소비성향 하락 등이 장기적으로 성장을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 보인다. 정부는 2006년 이후 출산율을 높이기 위해 다양한 정책적 노력을 기울여 왔음에도 출산율이 지난해 사상 최저치인 0.78로 하락했고 올해는 더욱 하락할 것으로 예상된다. 통계청의 장래인구추계에 따르면 2023년 합계출산율은 0.73, 2024년에는 0.70으로 하락할 것으로 예상된다.

|

| 한국은행사진=한국은행 '초저출산 및 초고령사회 :극단적 인구구조의 원인, 영향, 대책' 캡쳐. |

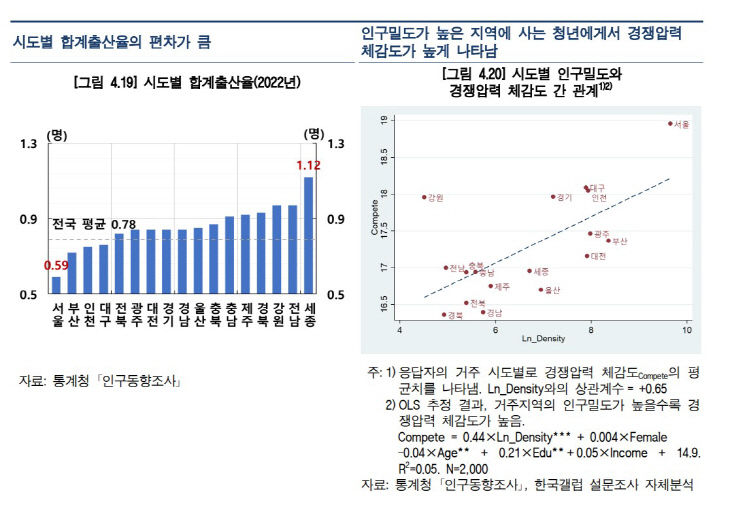

출산율 높이기 위해 수도권 집중을 포함해 우리 경제 구조적 문제점을 개선하는 정책이 필요하다. 수도권 집중은 인구밀도를 높여 경쟁압력과 주택가격 상승압력을 유발한다. 거점도시 육성 등을 통해 지방의 인력과 자원이 유출되지 않도록 하는 방안을 검토해야 한다.

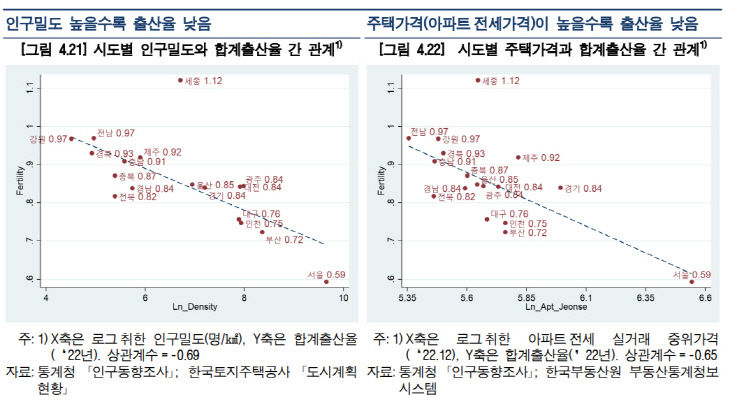

청년층이 거주하는 도시의 인구밀도가 높을수록 출산율도 낮았다. 16개 시도별 패널자료를 구축해 시행한 분석에서도 경쟁압력과 주거·고용 불안 등이 저출산을 유발한다는 설문 자료 분석과 부합하는 결과가 도출됐다. 시도별 합계출산율을 살펴보면 2022년 기준 세종시의 합계출산율은 1.12명이었지만, 출산율이 가장 낮은 서울시의 합계출산율은 0.59명에 불과해 시도별 출산율 편차가 컸다. 높은 인구밀도는 경쟁압력 체감도를 높이는 것으로 추정됐다. 또, 인구밀도가 높을수록, 주택가격(전셋값)이 높을수록 출산율이 낮아지는 모습이 뚜렷하게 나타났다. 시도별 합계출산율에 영향을 미치는 요인들을 분석한 패널모형 분석결과에서도 인구밀도가 높을수록, 실질전세가격지수가 높을수록, 실업률이 높을수록 합계출산율이 낮아지는 관계를 볼 수 있다.

|

| 사진=한국은행 '초저출산 및 초고령사회 :극단적 인구구조의 원인, 영향, 대책' 캡쳐. |

초저출산의 원인을 다양한 층위별로 분석한 결과 초저출산은 청년들이 느끼는 높은 '경쟁압력'과 고용·주거·양육 측면의 '불안'과 연관된 것으로 나타났다. 경쟁압력을 많이 느끼는 청년일수록 희망자녀 수가 낮았다. 경쟁압력과 밀접한 관계를 지니는 인구밀도도 출산율에 마이너스 영향을 미쳤다. 취업 여부, 정규직 여부 등 고용상태에 따라 결혼의향이 크게 차이 났고 주택마련비용에 대한 정보를 접한 그룹의 결혼의향이나 희망자녀 수가 낮게 나왔다. 이는 고용 및 주거 안정이 결혼·출산 결정에 중요함을 보여주고 있다. 실제로 비정규직이 늘면서 양질의 일자리를 향한 취업 경쟁이 심화한 것으로 보이며 주택가격도 급등하여 전반적으로 청년의 경쟁압력이 높아지고 고용 및 주거 여건이 과거보다 악화한 것으로 판단된다.

따라서 고용·주거·양육 측면의 '불안'과 '경쟁압력'을 낮추기 위한 지원과 대책이 필요하며 노동시장 이중구조, 높은 주택가격, 수도권 집중 등 우리 경제의 구조적 문제점을 개선하는 '구조정책'을 추진해야 한다. OECD 35개국 패널자료를 이용한 시나리오 분석 결과, 효과적인 대책을 추진해 고용·주거·양육 여건을 개선하는 경우 출산율을 일정 부분 높일 수 있으며, 이는 잠재성장률도 높이는 것으로 나타났다. 출산율이 0.2명 상승할 때 2040년대 잠재성장률을 평균 0.1%p 끌어올릴 수 있다.

이유나 기자

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

이유나 기자

이유나 기자

![[월화수목 달빛걷기] 꽃샘추위도 이슬비도 꺾은 갑천 함께걷기 열정…"대전 걷기문화 선도"](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/05m/11d/78_2025051101000616200027841.jpg)

![[2025 서천 안전 골든벨] 초등생 239명 안전 퀴즈왕 열전! 서천초 퀴즈왕 배출](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/05m/11d/78_2025051201000643600028651.jpg)

![[박현경골프아카데미]리본, 스펀지, 방망이! 이것만 연습하면 스윙이 달라집니다](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/05m/05d/85_20250505001526087_1.jpg)