|

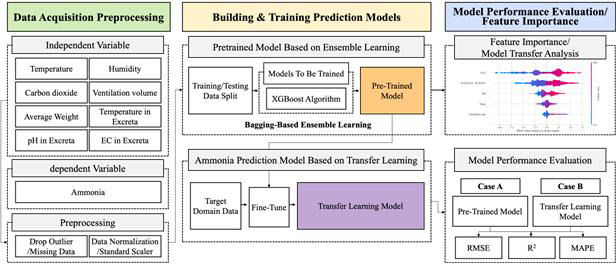

| 암모니아 예측모델 개발 흐름도. |

연구팀은 충남 예산에 위치한 국립공주대 스마트 축사 테스트베드(소규모 돈사 약 24마리)와 전남 순천의 대규모 양돈 농장(약 900마리)을 대상으로 실험을 진행했다. 예산 테스트베드에서는 온도, 습도, 이산화탄소, 환기량, 돼지 평균 체중, 암모니아 농도 등 다양한 환경 데이터를 5분 간격으로 수집하여 사전 학습 모델을 개발한 뒤, 이 모델을 순천 농장에 전이 학습 방식으로 적용했다.

연구팀은 XGBoost 알고리즘을 기반으로 사전 학습 모델을 구축한 후, 타깃 농장 데이터를 이용해 전이 학습(fine-tuning)을 통해 모델을 미세 조정했다. 실험에서는 데이터 수집 주기를 10분, 20분, 30분, 60분으로 달리하며 독립형 모델과 전이 학습 모델을 비교한 결과, 전이 학습 모델이 모든 조건에서 독립형 모델보다 높은 성능을 기록했다. 예측 정확도를 나타내는 결정계수(R2)는 최대 0.91에 달했고, 평균 절대 백분율 오차(MAPE)는 약 5%로 나타났다. 특히 데이터가 부족하거나 수집 주기가 긴 조건에서 전이 학습 모델은 안정적인 예측을 수행하며 데이터 부족 문제를 효과적으로 해결했다.

또한, 변수 중요도 분석을 통해 돼지 평균 체중과 이산화탄소 농도가 암모니아 농도 예측에 큰 영향을 미친다고 확인됐다. 연구팀은 "전이 학습 모델은 데이터 수집 주기의 변화에 덜 민감하고, 센서 설치가 제한된 농가에서도 활용 가능하다"고 밝혔다.

이번 연구는 단순히 예측 성능 향상에 그치지 않고, 농가에서 센서 비용 절감과 관리 부담 완화에 기여할 수 있는 가능성을 열었다. 향후 연구팀은 이 모델을 발전시켜 악취 확산 예측 및 주민 대상 경보 서비스로 확장할 계획이다. 스마트 축사 관리 시스템과 연동하면 농장 내부뿐만 아니라 주변 환경까지 통합 관리할 수 있어 축산업의 지속 가능성과 지역 사회와의 상생에도 기여할 것으로 기대된다.

암모니아는 양돈장에서 발생하는 유해가스로, 가축의 호흡기 건강을 해치고 생산성을 떨어뜨리며, 작업자 안전에도 부정적인 영향을 미친다. 또한, 대기 중으로 확산되면 초미세먼지 생성에도 기여하고 환경오염의 주요 원인으로 지목된다. 국내 통계에 따르면 농축산업에서 배출되는 암모니아의 약 45%가 돼지 사육에서 발생한다. 그러나 센서는 고가의 장비이자 유지보수가 어려워, 장기간 데이터를 수집하기 어려운 상황이다.

공주=고중선 기자 houng@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

고중선 기자

고중선 기자

![[대전 체육인을 만나다] 대전 동구 소프트테니스팀, 전국 최대 강팀으로 `우뚝`](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2026y/01m/12d/2026010701000443100017831.jpg)