|

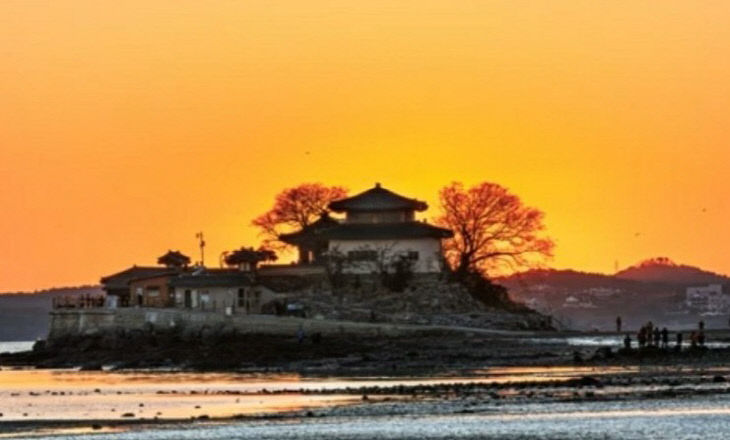

해돋이 하면 정동진을 비롯한 동해를 이야기하지만, 서해의 간월암은 한 해를 마감하는 붉은 노을과 새해 일출을 함께 볼 수 있는 곳이다.

조선 후기 관료이자 학자였던 미호(渼湖) 김원행(金元行, 1702년∼1772)의 '미호집(渼湖集)'에 '간월도(看月島)'라는 시(詩)를 살펴보자.

"鼇背開樓閣(오배개누각)자라의 등 위에 누각이 자리하니- 의소(儀韶) - 登臨興渺然(등임흥묘연)올라가 바라보매 흥취가 오묘해라 天長孤島外(천장고도외)외로운 섬 너머로 하늘은 유장하고- 백춘(伯春)- 水闊數帆前(수활수범전)범선 몇 척 앞으로 바다는 광활하네 際海森松碧(제해삼송벽)바다와 맞닿은 곳 솔숲은 푸르르고- 자정(子靜) - 浮雲遠嶠聯(부운원교연)떠가는 흰구름 먼 산과 닿아 있네 西湖無此勝(서호무차승)서호에는 이만한 승경이 없는데- 홍보(弘甫) - 如可挾飛仙(여가협비선)어떻게 신선이랑 놀 수 있었을까- 의소(儀韶)-"

이 시(詩) 주(註)에 '간월암은 무학대사(無學大師)가 지은 절로, 무학이 이 절에서 수도를 하던 중 달을 보고 홀연히 도를 깨우쳐 암자 이름이 간월암(看月庵)이 되고 이 절이 있는 섬 이름도 간월도가 되었다는 설화가 전한다'라고 했다.

1530년(중종 25) 찬술한 '신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)'에는 간월도만 언급되어 있고 간월암은 언급되어 있지 않아 조선 후기 창건된 것으로 보인다. 조선 말엽에 폐사되었는데, 1914년 승려 만공(滿空)이 다시 창건하였다.

그런데 조선 순조 때 문신이며, 학자였던 서영보(徐榮輔·1759~1816) 등이 편찬한 '만기요람(萬機要覽)' 군정편 4 해방(海防) 서해 남부[西海之南] 편에는 '간월도(看月島) 달 경치가 가장 좋은[勝] 곳이다. 백련(白蓮)이란 작은 암자가 있는데, 중 무학(無學)이 출생한 곳이며, 송(宋) 나라 사람 정신보(鄭臣保)가 자고 간 곳이기도 하다'라고 나온다. 그 근거가 어떤 것인지는 몰라도 이 내용대로라면 간월암(看月庵) 이전에 이 절의 이름은 백련암(白蓮庵)이었으며, 무학(無學)의 출생 이전에 창건했다고 봐야 할 것이다.

한편 일설에 이곳에서 수행하던 무학(無學)이 어리굴젓을 태조(太祖)에게 진상하였다고 한다.

|

물속에서 플랑크톤을 먹는 먹이활동이 지속되는 시간의 차이 때문에 남해안의 굴은 크고 서해안의 굴은 작게 자란다.

한반도에 자생하는 굴은 참굴, 강굴, 벚굴, 털굴, 바윗굴, 세굴, 토사굴, 중국굴 등 여덟 종에 이른다.

그런데 우리가 먹는 굴은 주로 남해안과 서해안에서 자생하는 자연산 '참굴'이다.

간월도의 굴은 갯벌에서 자라며 하루에 두 번 조수 간만의 차이로 해서 바깥 공기에 노출된다. 굴이 아주 잘고 단단하다. 물살이 거센 탓에 간월도 굴은 바닷물 속에 있을 때 플랑크톤을 잡아먹기 위해 내미는 '날감지'가 잘 발달해 있다. '날감지'에는 검은 띠 모양을 하고 있는데, 그런 탓에 간월도 굴은 검은색의 줄이 진한 편이다.

간월도 굴은 바위에 붙어 있는 것이 아니라 갯벌에 제각각 박혀 있다. 굴이 처음에는 바위에 붙어 있다가 웬만큼 자라면 갯벌로 떨어져 자란다고 한다. 그래서 간월도 사람들은 자신들의 굴을 '토굴'이라고 부른다.

|

음력 정월 대보름날 '굴부르기제'가 열린다.

"황해 바다야 석화야 석화야 물결 타고 달빛 따라 간월도에 모여라. 황해 바다야 석화야 석화야 이 굴밥 먹으러 간월도 달빛 따라 모두 모여라."

간월도 '굴 부르기제'는 매년 정월 대보름날 밤 만조 때에 채취하는 굴의 풍요를 위하여 부녀자들이 포구에 모여 제사상을 차려놓고 비손하던 것이었다. 독경하는 사람이 앉아서 북이나 양판을 두드리며 경을 읽으면 참석자들은 앉아서 빌었다.

이를 굴왕제, 군왕제 등이라고도 한다.

최근에는 '굴부르기제'를 '굴부르기 군왕제'라고 하는데, 행렬은 '굴부르기 군왕제'라고 쓰인 깃발을 든 두 남자가 앞장을 선다. 그 뒤로 제물을 실은 지게를 진 남자 한 사람과 제물을 머리에 인 부녀자 한 사람, 풍물패인 남자 세 사람이 따른다. 그리고 제관인 부녀자 두 사람을 앞세우고, 부녀자들이 굴 바구니를 머리에 인 채 두 손을 사용하여 춤을 추면서 따라온다.

|

굴을 캘 때 관아에서 '석화막(石花幕)'이란 막을 설치해 주었기 때문에 약간의 세금을 거두었다. 특히 경기도와 황해도, 충청도에서는 왕실에 진상하는 석화로 인해 백성들의 고통이 많았다

정조(正祖)가 세자시절부터 매일 반성하는 일기를 쓴 '일성록(日省錄)' 정조 18년 (1794) 4월 22일 자 충청 감사 이형원(李亨元)의 장계에 "서산 대산목장에서 감영에 납부하는 굴젓[石花] 2말, 이원목장에서 감영에 납부하는 굴젓[石花] 1말을 감면해 주었다"고 나온다.

이 말은 서산의 대산목장과 이원목장에서 충청감영을 통해 굴젓[石花]을 진상했다는 이야기가 된다.

조선 후기의 문신인 효전(孝田) 심노숭(沈魯崇, 1762~1836)의 '남천일록(南遷日錄)'에 "지금쯤 서울 시장에서 파는 어리굴젓은 내가 즐기는 것으로 늘 생각이 간절하다"는 내용이 보인다.

간월도의 어리굴젓은 '모자란', '적은' 따위의 의미를 지니는 접두어 '얼-'을 활용한 표현 중 소금을 적게 사용한 간을 '얼간'한다고 하는데, 어리굴젓은 타 젓갈류와는 다르게 소금을 적게 쓰기 때문에 '얼간을 한 굴젓', 즉 '어리굴젓'이 되었다.

|

어리굴젓을 만들 때 가장 주의할 점은 생굴을 씻을 때 맹물로 자주 헹구지 말고 반드시 제물에서 여러 번 씻어 굴딱지가 떨어지도록 해야 한다. 먼저 굴을 대소쿠리에 담아 바닷물에 여러 번 흔들어 씻은 다음 7%의 소금을 넣어 버무려 나무로 만든 통에 넣는다. 그대로 두면 빛이 노르스름하게 되며 굴이 삭는다.

간월도 굴은 다른 지역의 굴보다 단단하기 때문에 어리굴젓은 7%의 소금을 넣어도 물러 버리지 않는다.

간월도 굴에 소금을 넣고 보름 정도 상온에서 발효한 후 2개월간 저온숙성 하여 밀가루를 엷게 타서 풀물을 만들거나 쌀뜨물을 끓여 식힌 뒤 고춧가루를 풀어 2~3시간 두었다가 삭힌 굴에 넣고 버무린다. 이 상태로 10일 정도 지나면 알맞게 삭아 맛이 든다.

물론 지역에 따라 만드는 방법이 조금씩 차이가 있는데 서산 지역에서는 고춧가루와 조밥을 섞어서 담고 예산 지역에서는 설탕과 멸치젓국, 채썬 배, 생강, 파를 넣는다.

간월도 어리굴젓은 굴 모양을 고스란히 간직한데다 오돌오돌 씹히는 촉감이 좋아 어리굴젓 중 '명품'에 든다.

가장 오랫동안 저장하면서 맛을 냈던 음식은 석화 해였다. '굴젓'인 석화해는 날것을 진상하지 못할 때 왕실에 올렸던 음식이다. 1924년 이용기(李用基)가 펴낸 『조선무쌍신식요리제법(朝鮮無雙新式料理製法)』에 석화해를 만드는 방법이 나오는데, 먼저 바닷물을 제거하고 독에 담아 굴 1말에 소금 7되를 켜켜이 담아 만들었고, 이때 소금을 적게 넣으면 굴이 형체를 잃어버린다고 하였다. 굴젓으로는 장굴젓[醬石花]·물굴젓[水石花]·어리굴젓[淡石花?] 등이 있었다.

『증보산림경제(增補山林經濟)』에 '침진석화해법(沈陳石花?法)이 나오고 (석『조선무쌍신식요리제법(朝鮮無雙新式料理製法)』화해 : 石花?)에 소개되어 있다.

1680년경(숙종) 발행된 저자 미상의 음식 책인 조리서인 『요록(要錄)』에 굴죽 즉 석화죽법(石花粥法)이 나오는데, 석화는 생굴을 뜻하는데 먼저 물을 붓고 끓여 그 국물을 쓴다는 것이 특이하다. 삶아낸 굴을 나중에 넣는 것은 굴의 모양이 흩어지는 것을 막기 위해서인 것으로 추측된다. 『증보산림경제(增補山林經濟)』에도 수록되어 있는데 『요록』과 달리 생굴을 기름에 볶다가 물을 넣고 맑은 장국을 끓인 후 쌀을 넣어 매우 무르게 쑨다고 하였다. 또 달걀을 풀어 넣는 것도 『요록』과 차이가 나는 점이다.

고문헌에 등장하는 석화는 굴젓 말고도 석화탕(石花湯)·석화해 · 석화채(石花菜) 등 다양하게 만들어 먹었다. 날것으로 석화탕을 끓여 먹기도 하였는데, 겨울에 왕의 몸을 보호하는 음식이었다. 또 날것과 채소를 섞어 석화채를 만들어 왕에게 올렸다.

|

굴밥, 굴 무국, 굴국밥, 굴구이, 굴찜, 굴전, 굴회 등 굴을 주재료로 다양한 음식을 만들 수 있다.

굴밥은 먼저 쌀을 씻어 안쳐 한소끔 끓을 때 생굴을 넣어 뜸을 들인다. 쌀밥에는 없는 철·구리·칼슘 등의 무기질과 비타민 A가 풍부하여 영양상으로 우수하다.

요즘 전국에 굴국밥집들이 제법 많이 늘어났다. 반면에 굴국밥 끓이는 방법도 지역마다 조금씩 차이가 난다.

주재료는 굴, 무, 두부, 양파, 버섯, 멸치 등 각종 재료가 들어가며 국물은 굴과 고명을 넣어서 끓여낸 다음 밥에 말아먹을 수 있다. 식당의 경우 미역을 추가해 굴미역국밥, 매생이를 추가해 매생이굴국밥, 등 메뉴를 같이 파는 경우도 많다. 굴 특유의 비린내가 있기 때문에 굴을 싫어하는 사람은 아무래도 꺼리는 음식이지만, 식성에만 맞는다면 얼큰하고 시원한 맛을 느낄 수 있다.

굴은 단백질과 기타 영양분의 소화 흡수율이 높아서 유아, 어린이, 노인, 병약자에 이르기까지 섭취할 수 있는 완전한 영양 식품으로서 피부의 살갗을 부드럽게 하고 얼굴색을 좋게 한다.

간월도에 가면 어리굴젓은 물론 굴밥, 굴국밥, 굴전, 등 다양한 굴 요리를 맛볼 수 있다.

이번 주 맛있는 여행 서산 부석면의 간월도가 어떨까요?

김영복 식생활문화연구가

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

김지윤 기자

김지윤 기자