|

| 염홍철 한밭대 명예총장 |

그만큼 '도덕'이란 말은 '옳은 것'이고 '착한 일'이여서 신성불가침한 영역이지만 어렵고 거리가 멀게 느껴지는 말로 들립니다.

그런데 도덕은 고대로부터 현대에 이르기까지 사회를 구성하는 각 분야의 기반이라고 평가받고 있습니다.

특히 현대 민주주의 사회에서는 "경제가 정치를 밀어 냈고 사람들은 정치가 다루지 못하고 있는 도덕이나 윤리 같은 가치에 갈증을 느끼고 있기 때문에"(마이클 샌델) 수시로 도덕을 소환합니다.

각종 선거에서 정치 현안보다도 도덕적 가치에 기준을 두고 투표하는 경우도 종종 있습니다.

미국에서도 워터게이트 사건 후 도덕성 회복을 강조한 지미 카터 후보가 예상을 깨고 대통령에 당선된 것도 같은 맥락으로 해석 할 수 있습니다.

많은 학자들은 '왜 다시 도덕인가?'라는 화두를 던지면서 끊임없이 도덕성의 본질에 대한 탐구를 이어가고 있지요.

정치학자 마이클 샌델이나 실험심리학자 조슈아 그린 그리고 같은 심리학자인 조너선 하이트 등의 분석을 종합해 보면, 일단, 도덕이란 "개인의 이기심을 억제하거나 규제하며 나아가 협동적인 사회를 만들기 위한" 덕목이라고 정리할 수 있지요.

그러나 이분들도 일치된 합의가 이뤄지지 않고 있습니다.

그리고 우리 사회 도처에는 도덕적 한계가 도사리고 있습니다.

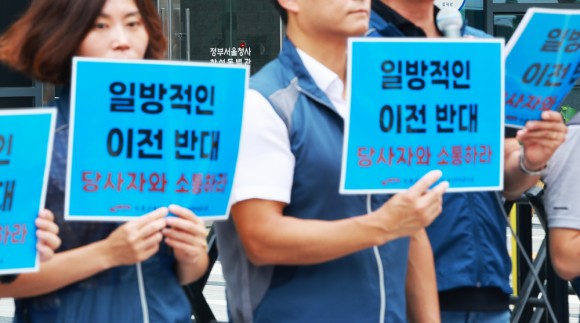

집단간 도덕적 갈등의 해결이 점점 어려워지는 것도 사실입니다.

그러나 시도해 보기 전까지는 아무도 결과를 알 수 없습니다.

마이클 샌델이 강조하는 것처럼 도덕성이 살아야 정의도 살 수 있고,

무너진 원칙도 바로 세울 수 있기 때문에, 그래서 다시 도덕을 강조합니다. 한밭대 명예총장

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

유지은 기자

유지은 기자

![[박현경골프아카데미]스크린 골프장 주인이 회원들과 내기 골프를 쳤다는데.. 결과는?](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/07m/08d/85_20250708001746512_1.jpg)

![[드림인대전]전국소년체전 육상 2관왕 고현준 `후배들의 롤모델 되고 싶어`](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/07m/13d/2025071001000807400033271.jpg)

![[박현경골프아카데미]스크린 골프장 주인이 회원들과 내기 골프를 쳤다는데.. 결과는?](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/07m/13d/20250708001746512_1.jpg)