|

| 초가집 입구. (사진=김영복 연구가) |

닭 육수에 윤기 나는 칼국수 그리고 그 위에 올려 진 애호박채와 감자채가 고명으로 올라간 칼국수 한 그릇이 얼마나 찰지고 감칠맛이 있던지 칼국수를 다 먹은 후 염치 불구하고 "아주머니 한 그릇 더 주면 안 되요?"하며 한 그릇을 더 청해 먹었다. 물론 고등학교 1학년 한 참 먹을 때다. 특히 양이 비교적 컸던 필자는 칼국수 많이 먹기 내기를 하여 일곱 대접을 먹었던 적이 있을 정도이니 칼국수 한 그릇으로 성이 찰 리가 없었다.

어쨌든 여든을 바라보는 나이인데도 지금까지 그 당시 보물리 친척 집에서 먹었던 칼국수만큼 맛있는 칼국수를 먹어 본 적이 없었다. 아마 내 생애 그런 칼국수를 다시 먹어 볼 수는 없을 것 같다. 아주머니 말로는 직접 밀농사를 지어 빻은 거라고 한다. 해외 무상 원조와 유상수입이 대량으로 이루어지면서 점차 재배농가가 줄어들어 2020년 생산량은 17,000톤으로 자급률은 0.8%이지만 1965년 한국의 밀 자급률은 27%였다. 1960년도에 한국에 밀이 대량으로 유입되었으나 밀가루 음식에 익숙하지 않았기에 연간 1인당 소비량은 13.8kg이었다. 1967년 이후 분식장려운동과 제빵, 제과 기술의 발달로 인해 1970년에 26.1kg, 1985년 32.kg, 1992년 32.6kg으로 소비량이 증가하였다. 50~60년 필자가 어렸을 적 밀밭을 지나다 밀 서리를 하기도 했는데, 밀을 짚불에 올리면 불맛이 나는 밀 맛이 제법이었다. 호밀의 끈적거리는 점성성질을 가진 글루아딘이 있어 질겅질겅 씹으면 마치 껌 같은 느낌이 있어 입안에서 호밀 껌을 만들어 씹기도 했다. 특히 공주를 비롯한 중부지방은 반초지질로 단단한 토종 참밀 그리고 키가 작은 앉은뱅이 밀과 키가 큰 호밀을 생산하고 있었다. 대부분 논보리와 밀은 벼와 함께 이모작이 가능했던 것 같다. 아침부터 시작하여 중참, 점심, 새참, 저녁, 다섯 끼를 먹었던 그 시절 빠져서는 안 될 막걸리로 목을 축이는 술참도 있지만 칼국수는 중요한 몫을 차지했다.

|

| 돼지수육. (사진=김영복 연구가) |

그런데 중동 칼국수 골목에 칼국수집이 단 세 집뿐인데, 모두 장사를 안 한다. 할 수 없이 길 건너 산성시장 안으로 들어갔다. 시장 안이 침침하고 시장 골목에 적막감이 돈다. 공주 산성시장은 역사가 있는 제법 큰 시장인데, 저녁이면 손님들의 발길이 뚝 끊긴다.

여기서 왜 칼국수집이 저녁 장사를 안 하는지 그 답을 찾았다. 세종시가 불과 10여분 거리에 있고 천안과 대전이 1시간 이내의 거리에 있어 얼마든지 시장 활성화의 길은 있을 것인데, 현 상황이 안타깝다. 비록 철거되어 역사 속으로 사라졌지만 마장동 먹자골목처럼 알밤 한우 골목이나 대전 중앙시장 먹자골목, 인천 신포 재래시장 등처럼 먹자골목을 형성한다면 충분히 활성화 될 것이라고 생각해 본다.

|

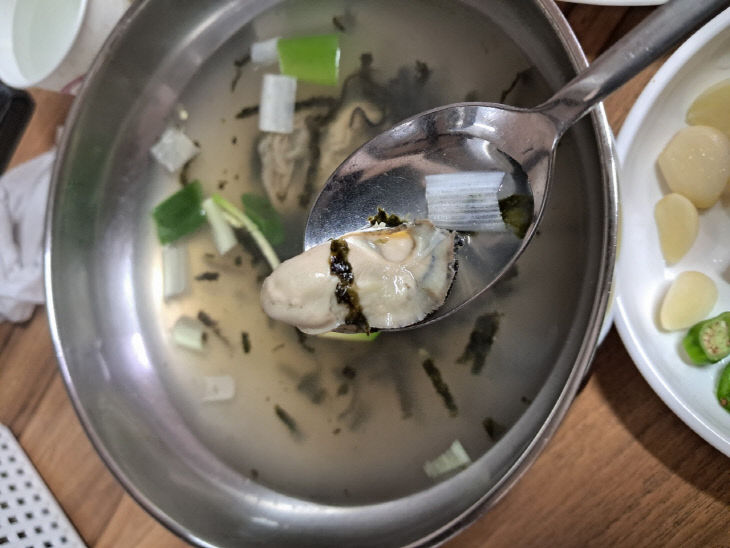

| 굴국. (사진=김영복 연구가) |

칼국수 전에 나오는 돼지수육이 잡 내 없이 깔끔한 맛이 난다. 상추와 쌈장 새우젓이 함께 나오는데, 제법 조합이 잘 맞는다. 그런데, 놀란 것은 돼지수육에 곁들여 나오는 김을 풀어 넣은 굴국이다. 시원한 해물 맛이 좋다 싶었는데, 이어서 나오는 칼국수 육수 역시 굴국이다. 백년가게의 기준이 어떤지는 모르지만 필자로서는 약간 충격이었고 색다른 맛의 칼국수다.

일정한 면발로 봐서 전통 칼국수라기보다는 기계 면이다. 예전에 해 먹던 칼국수 즉 분가루로 걸죽한 맛을 내던 그 칼국수는 아니었다. 이 걸죽한 맛은 충청도의 제물국수만이 갖는 독특한 맛이다. 제물국수는 충청도의 칼국수 방법이고, 경상도의 경우 밀가루와 콩가루를 섞어 칼국수를 만들어 삶아 내어 냉수에 헹구는 건진국수 형태로 해 먹었다. 위관(韋觀) 이용기(李用基)가 1924년에 쓴 『조선무쌍신식요리제법(朝鮮無雙新式料理製法)』에서는 "양밀가루를 물에 반죽할 때에 장을 조금 쳐서 주무르고 여러 번 친 뒤에 방망이로 얇게 밀어 잘게 썬다. 밀가루를 뿌려 한데 붙지 않도록 한 뒤에 끓는 물에 삶아내어 물을 다 빼버리고 그릇에 담은 뒤에 맑은장국을 끓여 붓고 국수장국에 얹는 고명을 얹는다."고 하였다. 1930년대 이석만의 『간편조선요리제법( 簡便朝鮮料理製法 )』에서는 "밀가루에 소금을 조금 뿌려 물에 반죽하여 오랫동안 주무르고 쳐서 반죽을 극히 되게 한 뒤에 방망이로 얇게 밀어서 잘게 썰어서 끓는 물에 삶아 내어 냉수에 헹구어서 물을 다 빼서 버리고 그릇에 담는다.

맑은장국을 끓여서 붓고 국수장국에 얹는 고명을 얹는다."고 하였다. 위 조리법 모두가 충청도식 제물국수가 아닌 건진국수 형태의 칼국수 조리법이다. 여기서의 칼국수는 오늘 날과 같이 밀가루를 쓰고 있으나 국수를 찬물에 헹구어 국수장국을 만들어 붓는 것이 특이하다. 요즈음의 칼국수는 주로 장국에 넣어 그대로 끓여 먹는다. 이것은 국물이 탁하기는 하나 구수한 맛을 살릴 수 있다. 우리의 칼국수에 대한 문헌은 1670년(현종11년)경에 익승(翼昇) 이현일(李玄逸1627년 1월 11일 - 1704년 10월 3일)의 어머니인 안동 장씨(安東張氏)가 쓴 한글 조리서 『규곤시의방(閨是議方)』에 (切麵)이라는 명칭으로 등장한다.

|

| 칼국수, (사진=김영복 연구가) |

라고 나온다.세종실록(世宗實錄)세종 28년(1446) 6월 4일자에는 '의정부에서 상신하기를,"황해도의 금년 풍저창(?儲倉)에 수납한 진맥(眞麥) 8백 21석과 광흥창(廣興倉)에 수납한 2천 8백 12석을 조운(漕運)하지 말게 하고, 모두 각 고을의 주창(州倉)에 납입(納入)하여 명년의 종자에 보충하게 하소서."하니, 그대로 따랐다.'라고 나온다.

여기서 진맥(眞麥)은 밀을 말하는 것이다. 조선 초기 이미 농민들에게 밀의 종자를 나누어주어 밀 생산을 장려하고 있었으며, 이 밀로 가난한 백성을 구제했던 것이다. 태조실록(太祖實錄) 총서에 우왕에게 태조를 모함하는 자가 있었는데, 최영(崔瑩)이 노하여 말하기를, 이성계(李成桂)에게 "이공(李公)은 나라의 기둥이며 주춧돌 같은 분이다. 만약 하루아침에 위급한 일이 발생하면 누구를 시켜 막게 할 것인가."하였다. 손님을 불러 연회를 열 때마다 최영이 항상 태조에게 이르기를,"나는 밀가루 음식을 준비할 것이니 공은 고기 음식을 준비하시오."하였는데, 태조가 좋다고 하였다. 라는 내용이 나온다.

『승정원일기(承政院日記)』영조 18년(1742) 12월 29일자를 보면 ' 밀가루도 없이 칼국수를 만들기는 어려운 격이어서....'라고 나온다.『규곤시의방(閨?是議方)』과 『승정원일기(承政院日記)』를 보면 16세기 그 이전부터 칼국수를 해 먹었다고 봐야 할 것이다. 1600년대 말경에 쓰여 진 『주방문(廚房門)』에서는 메밀가루를 찹쌀 끓인 물로 반죽하였다. 이와 같이 조선시대의 칼국수는 밀가루 보다 메밀가루를 주로 사용하고 있다. 이것은 밀가루 보다 메밀가루가 흔했기 때문이다. 1900년대 이전만 해도 밀가루가 귀해 주로 밀가루를 연결제로 하여 메밀가루 칼국수였다. 흔했던 메밀가루를 이용해 해 먹은 메밀국수를 막국수라고 불렀던 것이다. 당시 이 막국수도 메밀가루와 연결제 역할을 하는 밀가루를 섞어 칼국수 형태로 만들어 먹었다고 봐야 할 것이다.

|

| 칼국수 면발. (사진=김영복 연구가) |

김영복 식생활문화연구가

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

한은비 기자

한은비 기자

![[단독] `능력 없으면 관둬야`…대전시장애인체육회 사무처장 `직장 내 괴롭힘` 의혹 논란](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2026y/02m/28d/2026022501001762100076071.jpg)