태생적으로 세종시는 '신(新)행정수도'였다. 일본 교토부와 나라현, 베트남 하노이 등 현재 또는 과거의 수도 정체성을 지닌 도시들과의 활발한 교류는 그래서 더 의미가 있다. 세계행정도시연합 결성을 제안했던 사실도 특기할 만하다. 이제부턴 국제 협력의 실제 성과를 내야 한다. 경제·문화·사회적 영향력을 갖고 교류의 차원을 높일 때가 됐다. 양해각서(MOU) 단계인 우호협력도시, 우호협력 의향서(LOI)를 체결한 도시와는 교류협력(자매도시) 수준으로 격상시키는 일 또한 과제다.

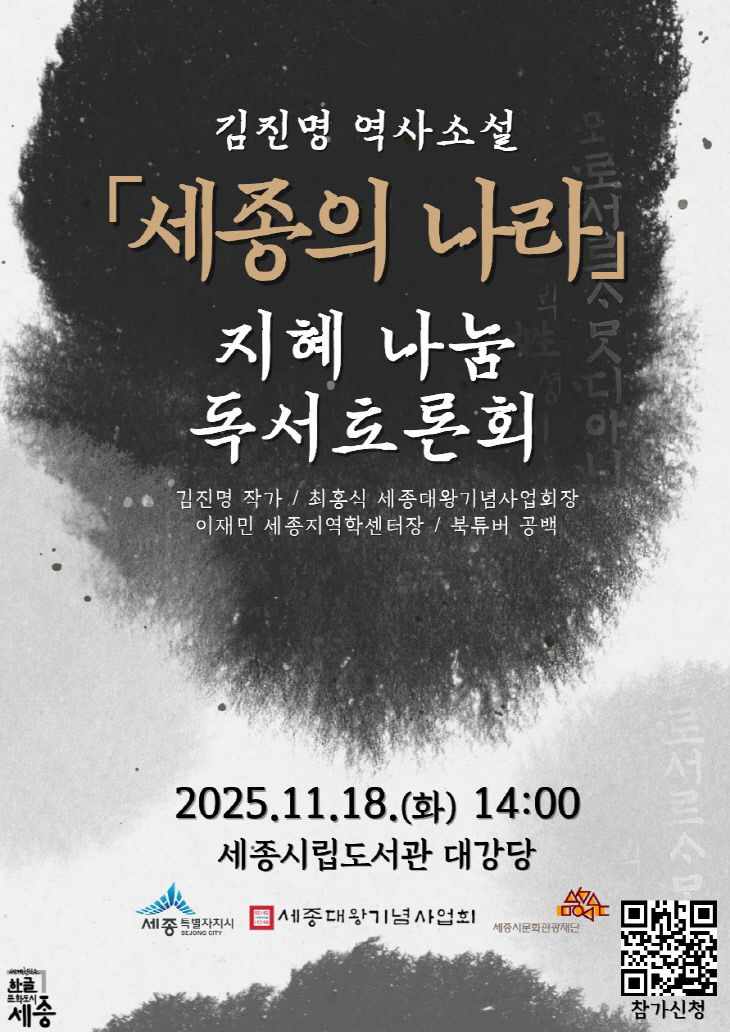

첫 자매도시인 불가리아 수도 소피아와는 교류 프로젝트를 진행하면서 국제기구와 연계한 점이 눈에 띈다. 체험형 관광명소인 영국 벨파스트와는 혁신 분야와 스마트지구란 공통분모를 키워가야 할 것이다. 특정 분야가 강점인 도시와의 협력은 자족도시를 견인하는 지렛대로 삼을 수 있다. 말레이시아 푸트라자야, 튀르키예 앙카라 등 세계 행정수도와의 교류에선 동반발전 의도까지 살려야 한다. 2027년 충청 하계세계대학경기대회 개최 효과도 단발성에 그쳐선 안 된다. 한글도시(한글수도) 선점 효과는 'K-르네상스'라는 세종의 문화적 꿈 실현에서 비중이 크다.

2012년 세종시 출범 이래 계속된 국제교류 노력이 고군분투처럼 비칠 때가 있다. 국제도시로 발돋움하려면 인적 자본이 풍부하고 삶의 질, 환경, 거버넌스 측면 등 도시 평가 면에서 골고루 앞서야 한다. 공간적으로 2-4생활권(나성동)에 국제 교류 기능을 추진하는 건 좋다. 글로벌 도시 위상에서는 뭐니 뭐니 해도 '세종=행정수도'의 착실한 성장 그 이상은 없다. 세종시 글로벌 파트너십의 맨 꼭대기에 온전한 행정수도의 지위가 있음을 늘 기억할 필요가 있다.

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

![[박현경골프아카데미 시즌-3]공이 잘 나가지 않느냐 여봐라 `주리를 틀어라`](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/11m/08d/20251107001410235_1.jpg)