|

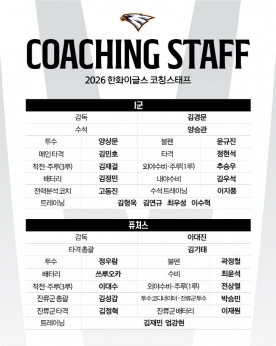

| 싱가포르 도시 전체 조감도 모형.(사진=심효준 기자) |

둔산은 과거 군부대가 다수 주둔하던 작은 군사도시에서 행정, 경제, 문화가 집약된 중심지로 성장했다. 이제는 대전의 '강남' 또는 '심장'이라 불릴 정도로, 지역의 상징적인 계획도시다. 하지만 둔산 신도시도 세월의 흐름에 따라 노후화된 인프라와 기존 도시 계획의 한계를 마주한 게 현실이다.

도시 미래를 새롭게 디자인할 기회가 어렵게 찾아온 만큼, 단순 주거 재건축을 넘어 미래세대를 이끌 신도시로 탈바꿈할 새로운 도시 철학과 계획이 필요하다.

이에 중도일보는 '지속가능성'이란 도시 철학을 바탕으로 세계 미래신도시의 선진사례로 우뚝 선 싱가포르의 주요 도시들을 직접 둘러보고, 그들의 도시 철학을 둔산지구에 접목할 방안을 지역사회와 함께 고민하고자 한다. 100년을 바라보는 미래도시를 향한 '둔산 리빌딩' 프로젝트를 위해 새로운 대안을 전문가들과 함께 모색해 본다. <편집자 주>

<글 싣는 순서>

① 대전 둔산지구의 탄생과 번영…그리고 변화의 기로

② 싱가포르 제2의 CBD '주롱'에서 지속가능성을 그리다

③ 디지털·스마트 신도시 '풍골'에서 미래도시의 청사진을 보다

④ 싱가포르 미래도시의 지속가능성을 대전 둔산 신도시에서 꿈꾸다

⑤ 100년 미래도시를 위해 "모두 힘 합쳐야"

|

| 주롱호수지구(JLD) 개발지에 조성될 울창한 녹지 공간을 표현한 조감도.(출처=URA 홈페이지 캡처) |

싱가포르 정부 도시재개발청(URA)는 2008년 4월 제2의 중앙업무지구(CBD)에 대한 청사진을 공식 발표했다. 내용엔 쇠퇴를 거듭하던 주롱호수지구 일대를 국가 내 제2의 CBD로 개발해 서부 개발권의 중심으로 발전시키겠단 계획이 담겼다.

싱가포르 제1의 CBD인 래플스플레이스와 마리나베이(Raffles Place, Marina Bay)에 금융업계의 핵심이 포진해 있다면, 인터내셔널 비즈니스 파크(International Business Park)를 지향하는 주롱호수지구는 전문서비스, 엔지니어링 및 건축, 인프라 건설 부문을 한곳에 모으는 데 초점이 맞춰진다. 다양한 공공기관과 다국적기업을 이곳에 유치해 테스트베드로서의 역할을 높이고, 인근 MRT역 주변을 중심으로 통합 교통 허브를 조성해 접근성을 높여나간다는 방침이다. 이와 함께 주롱호수지구 내 주롱 게이트(Jurong gateway)에는 주롱이스트 지하철(MRT)역을 중심으로 싱가포르 도심 밖 최대 상업 허브가 형성됐다.

|

| 주롱 레이크 가든(Jurong Lake Gardens)에 조성된 다리.(사진=심효준 기자) |

이를 바탕으로 싱가포르 정부는 주롱호수지구를 금융·상업·혁신 산업의 허브로 성장시켜 장기적인 고용 창출에 기여, 서부 경제생활권을 이끌고 주롱지역 전체의 활성화를 주도할 거점으로 삼고 있다.

싱가포르 정부 관계자는 "주롱호수지구가 성장함에 따라 지역 내 혁신, 협력, 그리고 시너지 창출을 도모할 수 있는 각종 생태계가 형성될 것이다"라며 "이를 강점으로 내세워 다양한 기업을 유치하고, 정착한 기업들은 서부 지역을 기반으로 지속가능성을 지닌 다양한 사업 기회를 모색할 수 있을 것"이라고 말했다.

|

| 주롱호수지구 내 건물 외벽에 녹지 공간이 형성돼 있다.(사진=심효준 기자) |

과거 습지였던 주롱 레이크 가든은 도심 속에 위치해 지역의 자연 생태계를 보존하고 지속하는 데 가치를 두고 있다. 시민들이 자연과 교감하고 환경 의식을 함양하는 데 중요한 역할을 담당하는 상징적인 공간이라 할 수 있다. 단순한 공원을 넘어 '자연 속 도시' 비전을 실현, 지속 가능한 도시 개발의 모범 사례를 제시한다는 점에서 의미가 깊다.

주롱호수지구 내 주롱이스트 지하철(MRT)역을 중심으로 형성된 상업 허브 곳곳에도 자연과 생태가 공존한다.

|

| 상업 허브 곳곳과 상가 사이 틈새 마다 자연 생태가 조성돼 있다.(사진=심효준 기자) |

이와 함께 보행자 친화 도로, 자전거 도로, 대중교통 네트워크 활성화 등 지속 가능하고 자연 친화적인 교통수단을 적극 장려해 에너지 사용 최적화와 폐기물 최소화를 도모한다.

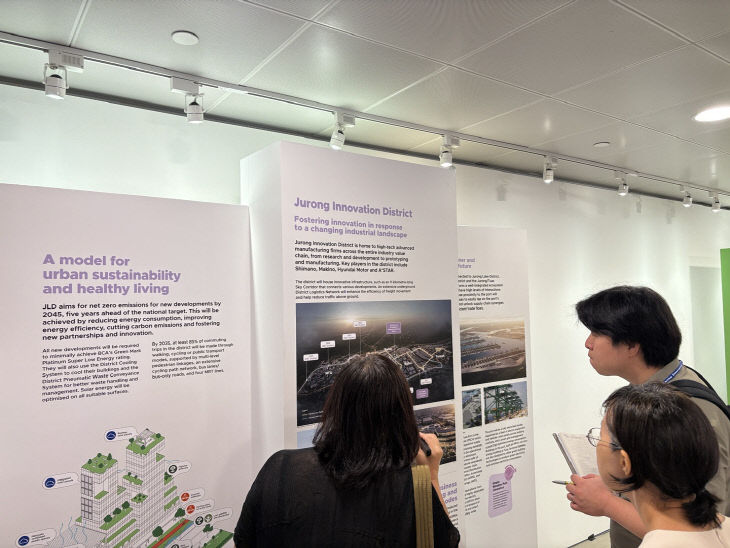

다이애나 싱가포르 도시재개발청 Specialist는 "주롱호수지구는 2045년까지 탄소 배출 제로를 목표로 한다. 이는 에너지 소비를 줄이고, 에너지 효율을 높이고, 탄소 배출량을 줄이는 과정 속에서 새로운 파트너십과 혁신을 촉진함으로써 달성될 것"이라고 말했다.

|

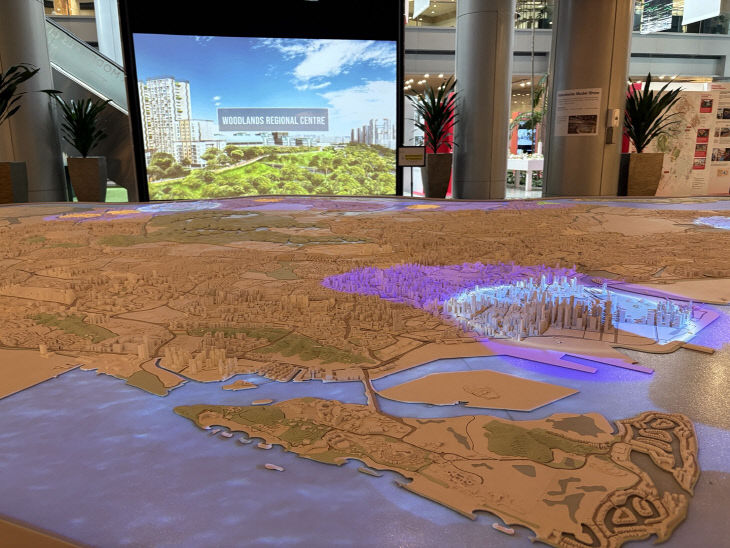

| 조훈희 중도일보 기자(오른쪽)가 URA 시티갤러리에서 전문가(왼쪽)에게 주롱 지역에 대한 설명을 듣고 있다.(사진=심효준 기자) |

이로 인해 도시 개발에 있어서도 수백 년을 논할 수 있는 장기적 시선에서의 계획이 필요하다는 도시 철학이 제시된다. 빽빽한 고밀도 개발을 추구하는 방식보다 수치상의 사업성을 일부 내주더라도 제한된 자연과 생태의 가치를 도심 속 곳곳에 녹여 자연 생태에 대한 소중함을 미래 세대에게 알리고 내일을 도모하는 게 더 큰 가치를 얻을 수 있다는 것이 싱가포르 도시재개발청(URA) 관계자의 설명이다.

다이애나 URA Specialist는 "싱가포르는 토지와 수자원, 전력 등 각종 개발의 필수 요소들이 극도로 제한된 나라다. 정말 아무것도 없는 나라라고 표현할 수도 있다"며 "현재의 문화유산과 자연을 어떻게 유지할 것인지에 대한 고민이 항상 필요하다. 필요한 에너지와 훼손해야 할 자연을 고려하지 않은 채 고층 빌딩을 다수 건설한다면 오히려 미래에 더 큰 비용이 소모될 것이기 때문"이라고 강조했다. 이어 "이와 같은 이유로 정부에서는 도시 개발을 추진할 때 단기적 관점이 아닌 지속 가능성을 도모할 수 있는 개발을 목표로 두고 사업을 추진한다"고 말했다.

대전 둔산 신도심 재건축에도 자연과 도심의 공존에 방점을 찍은 주롱호수지구의 지속가능성을 담아야 한다는 목소리가 나온다. 도시경관에 대한 총체적 관점에서의 기준을 미리 세우지 못한 채 법적 상한선을 가득 채운 고층 아파트 단지들이 둔산 신도심에 난립한다면, 그동안 유지해온 둔산만이 가진 고유의 정체성도 잃고 말 것이기 때문이다. 갑천, 한밭수목원, 녹지공원 등 다양한 녹지 자원을 중심으로 거대한 도시 축을 설정했다는 점이 대전 둔산이 가진 특색이자 도시 정체성인 만큼, 재건축 추진 과정에서도 자연과 생태 공존 그리고 도시 경관에 대한 깊은 고민이 필요하다는 것이 전문가들의 조언이다.

송복섭 한밭대 건축학과 교수는 "비록 군데군데 끊어지기는 했지만, 대전 둔산은 녹지를 중심으로 거대한 도시 축을 설정한 유일무이한 도시다. 둔산이 가진 정체성이라고 표현할 수 있다"라며 "둔산 재건축이 전개됐을 때 키만 큰 아파트 단지들이 빽빽하게 들어서는 건 결코 적절한 방향이 아니다. 종합적인 도시경관에도 깊은 고민이 필요하다"고 강조했다.

싱가포르=조훈희·심효준 기자

*이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

심효준 기자

심효준 기자