|

| 영국 Financial Times(FT) 캡처 |

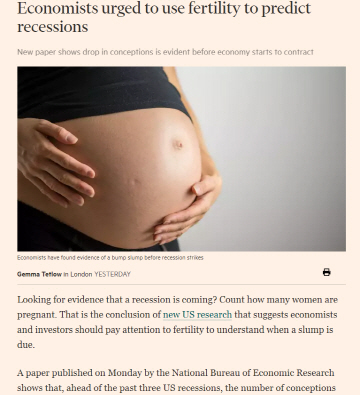

연구의 특징적인 시사점은 경제가 어려워서가 아니라 경제가 어렵기 전에 아이를 갖지 않는 것이다. 1990년대, 2000년대 초기와 2000년대 후반을 기준으로 최소 6개월 전 경기 변화에 선행하는 임신 건수 감소를 짚어냈다. 심층 연구가 필요하지만 2009년은 국내 출생아 수 44만 명으로 내리막길을 향하던 무렵이다. 임신이 감소한 2007년 3분기는 경기가 나빠지리라는 전망을 어떤 전문가도 내리지 않던 호시절이었다.

이전의 립스틱이나 미니스커트, 팬티형 기저귀 판매와 경기와의 상관관계는 동시적이거나 후행적인 것들이었다. 18세기 영국에서 실질임금이 오르면 시차를 두고 출산율이 높아졌다든지 현대에 이르러 실업률 1%P가 오르면 출산율이 0.2%P 떨어진다든지 하는 것 등이다. 이번은 좀 다르다. 기업인도 경제를 괜찮다고 확신했던 2007년 금융위기와 불황 이전에 임신이 감소한 사실은 주목할 만하다.

우연의 일치로 보기에는 분석에 쓰인 1억900만 건의 출생 데이터가 너무 많다. 그렇다고 NBER의 결론대로 불황과 임신의 상관성을 획일화하긴 힘들다. 경제 현실만이 아닌 심리적 부담으로 출산을 기피하는 사례도 많고 돌봄의 공공화로 풀지 못할 사회문화적인 요인도 있다. 여유롭게 인생을 즐기려거나 육아 책임감이 싫어서도 기피한다. '상대소득 가설'이 작동돼 기대하는 소득 수준과 실현 가능한 소득 비교로 임신을 결정하기도 할 것이다.

경제학적 시야에서 저출산은 비용과 편익 간 치열한 저울질 끝의 합리적인 부작위일 수도 있다. 그러나 저출산 극복에 10년간 80조원을 투입하고도 한 해 출생아 35만명대로 허망하게 뚝 떨어졌다. 지난해 초등 신입생 5명이 안 된 학교가 622개교였다. 충북 269개교 중 100개교가 신입생 10명 미만인 것이 인구 정책의 현주소다. 더하고 뺄 것 없이 단 한 명의 입학생도 못 받은 초등학교가 113곳이었다. 이는 곧 중·고교로 전이된다.

임신과 출산을 할 '엄마'도 줄고 있다. 양육비와 교육비, 사회활동, 개인 성향이 가미돼 출산율은 하강 곡선을 그린다. FT 보도를 근거로 보면 최소한 경기 악화 6개월 전부터 임신 사례가 감소한다. 자동차와 같은 고가품 구매 동향보다 더 유력하게 임신 감소가 불황의 선행지표가 된다. 3월 중소기업 건강도지수(90.6) 등 각종 경제지표보다 궁금한 임신지수지만 바로 유의미한 통계를 얻을 수는 없다. 전문가 이상의 경제 예지능력을 지닌 가임기 여성들의 반응은 뒤로 미루고 정부에 주문하고 싶은 것이 있다. 판에 박힌 말이지만 경제 활성화, 그리고 정책공급자(정부)가 아닌 정책수요자(개인과 가족) 위주의 인구 대책 두 가지다.

|

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

최충식 기자

최충식 기자