|

| 황순욱 한국과학기술정보연구원(KISTI) 책임연구원 |

오늘날 인공지능(AI)은 또 다른 "기술 낙관의 신화" 속에 있다. 챗GPT로 불붙은 AI 열풍은 '제2의 인터넷 혁명'이라 불릴 만큼 거대한 자본과 기대를 끌어모았다. 하지만 그 뒤편에서는 'AI 버블론'이 조용히 고개를 들고 있다.

지난 8월 발표된 MIT의 NANDA 이니셔티브 보고서는 이 논의에 불을 지폈다. 보고서는 "생성 AI를 도입한 기업 중 약 95%가 실질적 수익을 내지 못하고 있다"고 지적했다. 300개 기업의 실제 도입 사례를 분석한 결과, 대부분이 투자 대비 수익(ROI)을 내지 못했다고 밝혔다. 기술의 잠재력은 인정되지만 상업적 현실은 훨씬 냉정하다는 것이다. 이는 과거 인터넷 버블 당시의 '수익 없는 성장' 구조를 떠올리게 한다.

블룸버그도 AI 버블 논쟁에 가세했다. "AI Is Probably a Bubble"이라는 최근 기사에서, 현재의 투자 과열이 분명 거품의 형태를 보이지만 "이 거품이 새로운 기술 인프라를 구축하는 긍정적 자금 조달 메커니즘이 될 수도 있다"고 분석했다. 즉, 과열은 위험이지만 동시에 다음 혁신의 '비용을 대신 지불하는 과정'일 수 있다는 해석이다.

또 다른 블룸버그 분석은, AI 산업의 투자 구조가 1990년대 통신 인프라 과잉투자와 유사하다고 지적하며 일부 기업이 수익성을 입증하지 못할 경우 조정 국면이 불가피하다고 경고했다. 그러나 동시에 AI의 물리적 기반인 반도체·데이터센터·클라우드 인프라 확장은 버블 이후에도 남을 "실체 있는 유산"이 될 가능성을 강조했다.

범용인공지능(AGI)의 가능성을 내세운 GPT-5의 실망스러운 등장은 이러한 버블론에 힘을 실었다. 공개 전부터 "AI가 인간 수준의 추론에 근접했다"는 기대가 확산되었지만, 실제 사용자 반응은 기대와 거리가 멀었다. GPT-5는 이전 세대보다 응답 속도와 문체의 자연스러움은 향상되었으나, 사실 오류율이 높고 감성적 공감이나 창의적 추론 능력은 오히려 후퇴했다는 지적이 이어졌다. 컨슈머 마켓에서 AI 기술의 한계를 드러낸 대표적 사례로, 대중이 체감하는 혁신과 실제 기술 발전 간의 간극을 선명하게 보여주었다. 이는 AI 기술이 정점에 다다른 것이 아닌가 하는 회의론-이른바 'AI 버블론'-에 무게를 더했다.

AI 버블 논쟁은 이제 단순한 기술 과열을 넘어 자본의 순환 구조로 번지고 있다. 지난 9월 23일, 오픈AI와 엔비디아는 10GW 규모의 AI 데이터센터 인프라 구축을 위한 전략적 파트너십을 발표했다. 엔비디아는 수백만 개 GPU로 구성된 엔비디아 시스템을 배치하고, 단계적으로 최대 1000억 달러 규모의 투자를 추진할 것으로 알려졌다. AI 수요가 GPU 투자를 이끌고, 투자가 다시 AI 확장을 자극하는 자본 순환 고리가 형성되고 있는 셈이다. 이는 1990년대 닷컴 버블기의 통신 인프라 과잉투자를 떠올리게 한다. 당시에도 '미래의 연결'이라는 구호 아래 자본이 무한 확장을 반복했지만, 수익성 없는 기업들은 버블 붕괴와 함께 사라졌다. 지금의 AI 투자 역시 혁신의 동력이자 동시에 거품을 부풀리는 연료가 될 수 있다.

AI 버블 논의의 본질은 '과열이냐 혁신이냐'의 이분법이 아니다. 닷컴 버블에서 보듯, 기술 거품과 혁신은 동전의 양면이다. 중요한 것은 거품이 꺼진 뒤 어떤 기업과 기술이 살아남는가이다. 닷컴 버블의 끝에서 구글과 아마존이 탄생했듯, 지금의 AI 버블론 끝에서도 새로운 질서와 혁신이 피어날 것이다. AI를 향한 지나친 낙관도, 과도한 회의도 경계해야 한다. 냉정한 분석과 균형 잡힌 시선이 있을 때만, 국가도 기업도 개인도 버블 이후의 진짜 혁신을 준비할 수 있다. 황순욱 한국과학기술정보연구원(KISTI) 책임연구원

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

임효인 기자

임효인 기자

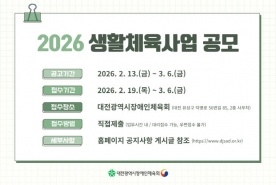

![[단독] "능력 없으면 관둬야"…대전시장애인체육회 사무처장 `직장 내 괴롭힘` 의혹 논란](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2026y/02m/24d/78_2026022501001762100076071.jpg)

![[단독] `능력 없으면 관둬야`…대전시장애인체육회 사무처장 `직장 내 괴롭힘` 의혹 논란](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2026y/02m/25d/2026022501001762100076071.jpg)