|

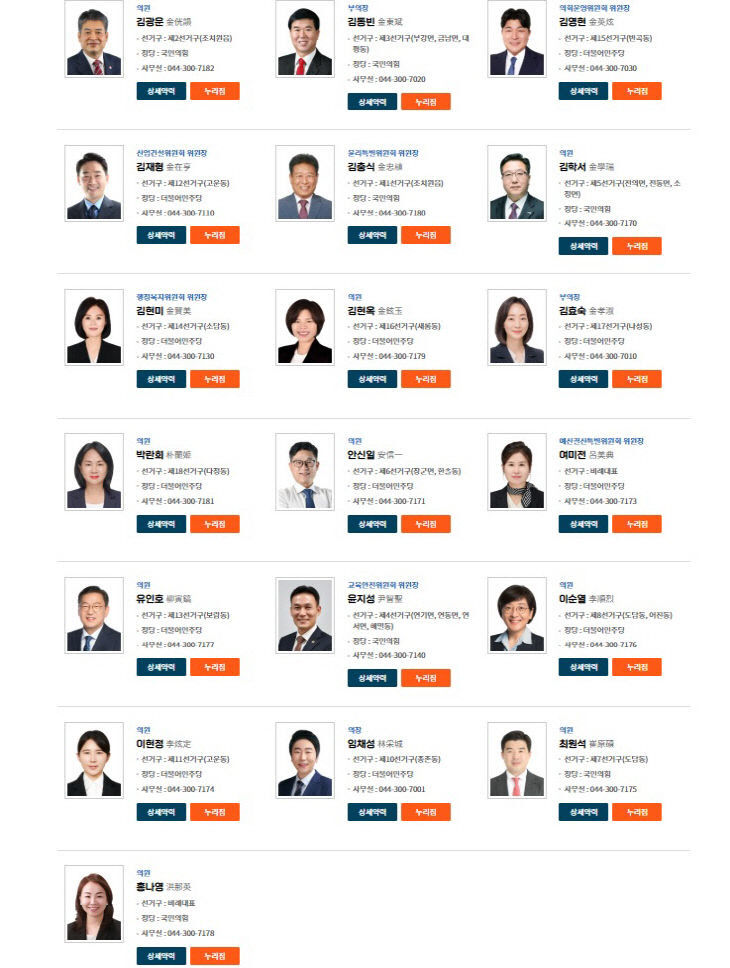

| 장갑순 서산시복지재단 이사장 |

한쪽은 항복을 주장했고, 다른 한쪽은 죽음을 택했다.

'세상은 변했으나 도리는 변하지 않는다'는 강한 신념이 그들의 가슴을 지탱했다. 사육신이 목숨을 바친 것도 같은 이유였다. 그들에게 의리는 단순한 충성이 아니라, 인간이 인간으로 존재할 수 있는 최소한의 품격이었다.

명(明)이 사라져도 명분은 남고, 몸은 사라져도 의리는 남는다고 믿었다.

그 믿음이 조선 사회를 묶는 정신적 질서였다.

그러나 의리의 그늘도 있었다. 의리는 때로 이성보다 앞서고, 정의보다 높게 여겨졌다. 붕당정치 속에서 '우리 편의 의리'는 도리를 가리고, 공정보다는 충성의 무게로 사람을 재단(裁斷)했다.

의리는 사회를 지탱했지만 동시에 갇히게도 했다.

그럼에도 불구하고, 그 시대 사람들은 의리를 삶의 중심으로 두었다. 이익보다 사람을 먼저 세우는 마음, 손해를 감수하고서라도 관계를 지키려는 의지. 그것이 인간다움의 징표였던 것이다.

오늘날 우리는 다른 세상을 산다. 의리보다는 효율, 신념보다는 실적이 우선되는 시대. 회사에서, 정치에서, 심지어 친구 사이에서도 관계는 목적을 위한 수단이 되었고, 계약이 감정을 대신한다.

'합리적 선택'이라는 말은 의리를 밀어냈고, 손익계산이 빠를수록 유능한 사람으로 평가된다. 그 사이에서 인간관계는 점점 가벼워지고, 감정은 번거로운 것으로 취급된다.

우리가 잃어버린 것은 도덕이 아니라 관계의 온도, 서로의 삶에 손을 얹어주던 미묘한 따뜻함. 바로 그것이다.

인공지능은 언제나 정확하고, 감정의 기복이 없다. 질문에 성실히 답하고, 실수를 인정하지 않는다. 편견도 없고, 배신하지도 않는다.

차갑고, 냉정하다. 하지만 정확하다. 정확하다 라는 말이 왜 이렇게 비논리적으로 느껴질까? 의리라는 측면에서 보면 그렇다. 의리는 인공지능이 흉내 낼 수 없는 것. 인간적인 면. 정(情)이라고 부르는 것이기에 당연히 비논리적이다.

시대를 역행할 수 없다. 그렇다면, 마땅히 함께해야 하지 않을까? 기계가 이성의 끝이라면, 인간은 감성의 중심이어야 한다.

인공지능이 정확함을 제공할 때, 인간은 따뜻함으로 세상을 이어야 한다. 조선의 의리가 명분을 지켜 세상을 버텼듯, 인공지능 시대의 의리는 지혜와 공감으로 세상을 밝혀야 한다.

지혜란 단순한 데이터의 축적이 아니라, 타인의 사정을 이해하고, 관계를 유지하려는 결심이다. 인공지능은 인간을 닮아가지만, 끝내 의리를 가질 수는 없다.

의리는 마음의 흔적이기 때문이다. 흔적은 지워지기도 하지만, 다시 채워지기도 한다. 불완전하지만, 그리고 흔들리기도 하지만, 그것이 인간의 삶. 인공지능이 대체할 수 없는 너와 내가 함께 마음으로 이은 우리의 단단한 끈이다.

서로의 매듭이 풀리지 않도록, 오늘도 만나고, 상처를 주고 받아도, 그래도 그 끈을 놓지 않으려는 마음. 그 의리를 너와 함께 나누고 싶은게 그렇게 큰 바람 일까?

(장갑순 서산시복지재단 이사장)

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

임붕순 기자

임붕순 기자![[그땐 그랬지] 1992년 설날, ‘홍명’과 ‘중앙’ 장악한 청춘들](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2026y/02m/16d/117_2026021601001253600055091.jpg)