대통령 취임 전후로 떠들썩했던 일 하나가 이른바 '검수완박'이다. 법안의 입법 절차가 끝났다. 아직도 물밑에서 공방이 치열한가 보다. 수사와 기소의 완전 분리가 최선인지부터, 졸속 처리, 입법 과정에서의 꼼수 만연, 국회 심의와 표결권 침해, 국민 기본권 침해 등 논란거리가 많다. 법이 상식을 벗어나면 법 없이도 살아갈 사람들이 법 공부를 해야 한다. 법이 이현령비현령(耳懸鈴鼻懸鈴)이 되면 누구나 피할 궁리만 한다. 법이 좌고우면(左顧右眄)하면 공적 구조가 무너지고, 무질서와 무법천지가 된다.

매사에 너나없이 왜 그리 서두를까? 예전엔 벽돌 하나하나에도 의미를 담았다. 소중히 생각했다. 지나치게 눈앞의 선악이나 현상에만 매달리는 것은 아닐까? 그림 하나로 되짚어보자.

|

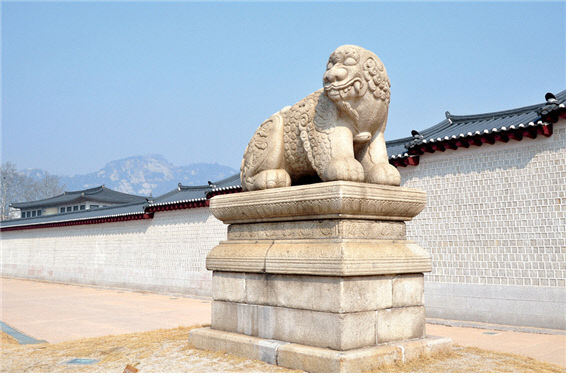

해태는 정확한 판단력과 예지력으로 바르지 못한 사람을 뿔로 받는다고 한다. 그러한 연유로 법과 정의의 화신으로 인식되었다. 허균 저 《궁궐장식》에서는 이렇게 말한다. "해치가 법과 관련이 있다"는 점은 '法'(법)의 옛 글자에서 스스로 드러난다. 수면이 평평하듯이 법이 만인에게 평등하다는 뜻을 나타낸다.

해태를 보고, 정사 돌보는 임금과 관원은 물론, 드나드는 모든 사람이 공평무사(公平無私)와 광명정대(光明正大)를 기원하고 다짐하였다. 한편, 천재지변, 화재 등 재앙을 물리치는 신성한 짐승으로 간주, 건축물의 장식으로 사용하기도 하였다. 건축물의 위용을 더하기도 한다. 광화문의 좌우뿐이 아니다. 근정전 처마마루에서도 해태상을 확인 할 수 있다.

조선시대에는 법 집행자의 모자(세종실록 31권, "어사대부, 중승 등은 모두 해치관을 쓰며……"나 흉배(단종실록 12권, 문무관의 상복 문장을 정하며 "대사헌은 해치로 하고……")에 새기기도 하였다. 늘 경계로 삼았다.

법에 대한 인식은 동서고금이 크게 다르지 않아 보인다. 그리스 신화에 나오는 정의의 여신 디케(Dike)상을 보면 안대로 양 눈을 가리고, 한 손에는 천칭(天秤)을, 다른 한 손에는 검을 쥐고 있다.

우리나라 대법원 건물 앞에 있는 정의의 여신상은 눈을 가리지 않고 앉은 채, 칼 대신 법전을 들고 있다. 왜 안대를 벗겨 만들었을까? 법관은 오로지 법의 잣대로 심판해야 하는데, 좌고우면하는 우리 법무 상황을 상징하는 것 같아 씁쓸하기 이를 데 없다.

천칭은 항상 사물을 일정하게 계량한다. 그로 인하여 활동을 촉진하고 억제하기도 하며, 분쟁해결과 자원배분이 가능해진다. 물과 같이 항상 평형을 유지해야한다. 공평무사할 때 평등과 정의가 실현된다. 죄에는 반드시 징벌이 따른다. 루돌프 폰 예링(Rudolf von Jhering, 1818 ~ 1892, 독일 법학자)이 역설하지 않았는가? "저울 없는 칼은 폭력이고, 칼 없는 저울은 무기력 그 자체이다" 해서, 질서와 안녕 등 공동체의 지침이 된다. 법이 무너지면 조직이 와해된다. 상징물 하나가 이 모두를 역설하고 있다.

서두르는 것이 최선은 아니다. 자간에도 의미가 있고, 만 마디 말보다 눈짓하나가 더 위대할 수 있다. 돌아보아야 남은 반을 볼 수 있다.

양동길 / 시인, 수필가

|

| 양동길 |

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

김의화 기자

김의화 기자

![[유통소식] 대전 백화점·아울렛, 봄 맞이 마케팅으로 분주](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2026y/02m/26d/78_2026022601001958300084671.jpg)

![[단독] `능력 없으면 관둬야`…대전시장애인체육회 사무처장 `직장 내 괴롭힘` 의혹 논란](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2026y/02m/28d/2026022501001762100076071.jpg)