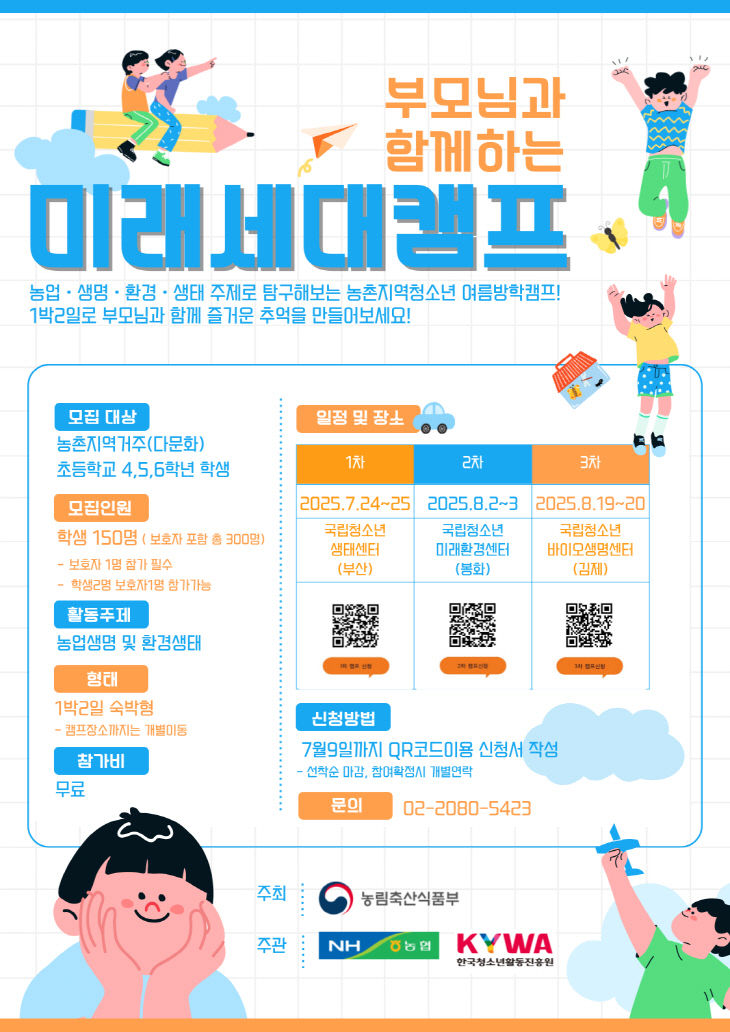

|

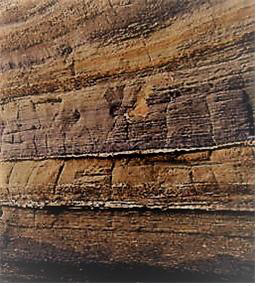

| 지층 사진. 플라스틱 층이 더해질 듯하다 |

아침에 일어나 둘러보니 특히 지난봄에 개간한 동쪽 밭의 피해가 컸다. 산에서 쏟아진 물이 언덕 쪽을 타고 내려오면서 깊은 골을 여럿 만들었고 수확 직전의 농작물은 엉망이 되어버렸다.

땅콩과 고구마 밭이 무너져 내렸고, 만생종 옥수수도 쓰러져 있다. 못쓰게 된 것들을 걷어내고 김장용 배추와 무를 심기 위해서 땅을 고르다 보니, 곳곳에서 폐비닐, 플라스틱 병, 울타리용 망 등이 나온다. 지난번 개간 때도 어지간히 골라냈는데, 도대체 얼마나 많은 양이 묻혀있단 말인가.

2016년 통계청 발표에 따르면, 국가별 1인당 연간 플라스틱 소비량은 한국이 98.2kg으로 전 세계에서 1위를 차지했다. 농촌에서도 비닐하우스에서 농작물을 키우고, 야외 경작도 대부분 비닐포를 사용한 멀칭이라는 농법으로 한다. 잡초, 가뭄, 그리고 노동력 부족, 인건비 절약 등을 생각하면 어쩔 수 없다고 해도, 뒤처리라도 말끔하게 하는 방안은 왜 없을까?

조선 시대에도 쓰레기 무단 투기에 곤장 30대라는 벌칙이 있었을 정도로 환경을 보호하던 민족이었는데, 어쩌다 이 지경이 되었는지 조상님 볼 면목이 없다.

지구란 참으로 오묘해서 지층에 따라 화석화된 식물·동물이 남아있다. 지구의 역사는 지층이나 화석을 연구하여 생물계에 큰 변화가 일어난 시기에 따라 구분한다. 각 지질 시대를 대표하는 식물이나 동물, 즉 표시물(stratigraphic marker)이 있다. 일례를 들면, 그 유명한 공룡화석은 주로 중생대 지층에서 발견 된다.

지질학자들은 인간 활동의 영향을 많이 받는 현 지질 시대를 '인류세(Anthropecene)'라 명명하고, 이 지층을 특징짓는 표시물로는 플라스틱을 제안했다는 글을 읽은 기억이 난다. 그나마 먼 훗날까지 우리 후손이 살아있어야 분해되다 남은 폐비닐도 발굴하고, 지층 이름도 붙일 텐데…. 이를 어쩌나….

충남대 명예교수·전 충남대의대 학장

|

| 외과 전문의인 노승무 교수 |

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

오주영 기자

오주영 기자

![[대전 자영업은 처음이지?] 41. 대전 서구 가장동 돼지고기 구이·찜](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/07m/03d/돼지고기1.jpg)

![[대전 자영업은 처음이지?] 41. 대전 서구 가장동 돼지고기 구이·찜](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/07m/03d/78_2025070301000336400012421.jpg)

![[S석 한컷]10경기 2승 6무 2패! 냉정하게 판단한 2025 시즌 예상 순위를 물어 봤더니?](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/07m/04d/20250703001511281_1.jpg)