|

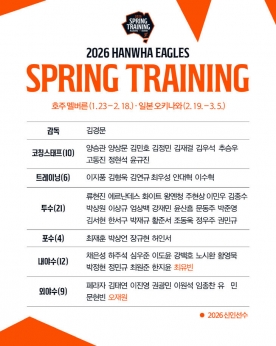

| 3D 유기전기화학 트랜지스터 기반 유연 신경 프로브를 통한 쥐의 말초 신경 신호 연속 측정. A는 쥐의 좌골 신경에 부착한 신경 프로브 이미지와 모식도. B는 유연 신경 프로브 구조 및 3차원 유기 반도체 이미지. C는 기계적 신경 자극에 따른 동기화된 감각 신경 신호와 스펙트로그램. |

작은 신호 하나도 놓치지 않는 이 기술은 뇌와 신경 연구는 물론 미래 의료 기술 개발에도 큰 도움이 될 전망이다.

신경은 매우 빠르게 전기 신호를 주고받는다. 말초 신경은 근육이나 피부 등 몸 구석구석과 연결돼 있어 미세하지만 중요한 신호를 전달한다. 이런 신호를 분석하면 뇌·신경 질환 연구나 치료 기술 개발에 큰 도움이 된다.

'유기전기화학 트랜지스터(OECT)'는 이런 신호를 잡는 데 적합한 소자다. 전해질 속 이온이 유기 반도체 채널 전체로 들어가 트랜지스터를 작동시키기 때문.

높은 증폭 능력과 낮은 전력으로 구동할 수 있으며 생체친화적이다. 하지만 문제점도 있었다. 채널이 두꺼워질수록 신호를 증폭하는 능력은 높아지지만 이온이 이동하는 길이가 길어져 동작 속도가 느려지고 결과적으로 신호를 빠르게 잡지 못했다.

포스텍 신소재공학과·IT융합공학과 정성준 교수 연구팀은 부경대 정보융합대학 스마트헬스케어학부 송강일 교수, UNIST 전기전자공학과 권지민 교수와의 공동 연구를 통해 유기전기화학 트랜지스터 증폭 성능과 대역폭 간 근본적인 트레이드 오프(trade-off) 관계를 극복했다.

연구팀은 유기 반도체 채널에 나노 구조를 넣어 전해질 속 이온이 채널 전 방향에서 들어오도록 3차원 구조를 설계했다. 이렇게 하면 채널 표면적이 늘어나고 이온 이동 경로가 짧아져 채널이 두꺼워져도 빠른 동작과 높은 증폭 성능을 동시에 얻을 수 있다.

또 상용 전도성 고분자 재료인 PEDOT:PSS와 기존 반도체 공정을 활용해 신뢰성이 높고 대량 생산에도 적합한 소자를 만들었다.

이를 유연한 박막 기판 위에 집적해 생체 삽입용 신경 프로브를 제작하고 쥐의 좌골 신경에 부착해 외부 자극에 따른 고주파 신호를 측정하는 실험도 성공적으로 수행했다.

그 결과 기존 평면 구조 채널 소자와 달리 연구팀이 개발한 소자는 kHz(킬로헤르츠) 수준의 미세한 말초 신경 신호를 정확하게 잡아낼 수 있었다. 이는 향후 정밀 신경 신호 측정과 차세대 생체 의료 기기 개발에 활용될 가능성이 크다.

정성준 교수는 "연구는 기존 유기전기화학 트랜지스터 한계를 뛰어넘어 생체친화적이면서도 높은 성능을 요구하는 신경 인터페이스 기술의 핵심 플랫폼으로 활용되기를 바란다"며 "이 기술은 특정 재료나 공정에 국한되지 않아 다른 기술과 결합하면 성능을 더욱 향상할 수 있을 것"이라고 기대했다.

포항=김규동 기자 korea808080@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

김규동 기자

김규동 기자

![[주말날씨] 충청권 강추위 계속… 때때로 눈비도](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2026y/01m/24d/78_2026012301001844500075991.jpg)