|

| 고창선운사 마애여래좌상 전경./고창학연구회 제공 |

자료에 따르면 1994년 보물로 지정된 이 마애여래좌상은 고려 공민왕 때 면상(面像)에 구리 주물을 씌워 동불이 됐다.

이때 눈비를 맞지 않도록 얼굴 위쪽에 청자기와를 올린 보호각을 설치하고 불상 아래에 하도 솔암(下兜率庵)을 지었으며 동불과 암자를 아울러 속칭 동불암(銅佛庵)이라 불렸다.

이 동불은 1648년에 태풍으로 면상에 씌운 구리주물이 떨어져 파괴된 뒤 세인의 관심에서 멀어졌다가 1969년 5월 28일 한 나무꾼이 발견, 신고하여 역사의 전면에 재등장했다.

도솔암 서쪽 50여 미터 거리에 있는 이 마애여래좌상은 높이 15.7 미터 무릎 너비 8.5 미터의 국내 최대 마애불상이다. 길가에서 보면 절벽 위쪽에 얼굴이 훤히 보인다.

1894년 동학농민혁명 때 손화중 포 무장 동학도들이 이 마애여래불의 복장 비결을 꺼낸 사건은 온 국민이 아는 사실이다. 불상이 발견되지 않았던 것이 아니라 문화재로 신고하는 사람이 없었다. 신고를 접수한 담당자가 나무꾼이 말하는 동불암의 동(銅)을 음이 같은 동(東)으로 오기한 것으로 알려졌다.

이 마애여래좌상은 신고 직후 전라북도 유형문화재로 지정되고 1994년에 '고창 선운사 동불암지 마애여래좌상(高敞 禪雲寺 東佛庵址 磨崖如來坐像)'이라는 명칭으로 보물로 지정됐다. 문화재로 등재 할 때도 오류를 수정하지 못한 이유는 문헌 조사를 실시하지 않았기 때문이며 보물로 지정되는 과정 또한 발견만큼이나 허술했다는 지적이 제기됐다.

선운사에서 동불암과 관련이 있는 시설은 선운사, 내원궁, 도솔암이다. 동불암(東佛庵)이 되려면 마애여래좌상의 위치가 어느 기준점인가의 동쪽에 있어야 하는데 어느 곳에서도 동(東)이 아니라는 것을 인지하고 문헌 조사에 나섰어야 했다는 것. 당시에 송사지와 전선원무장읍지 등 여러 문헌에 동불암에 관한 기록이 실려 있었으므로 문헌조사를 시행했다면 어렵지 않게 관련 자료를 찾을 수 있었다고 고창학연구회는 주장했다.

|

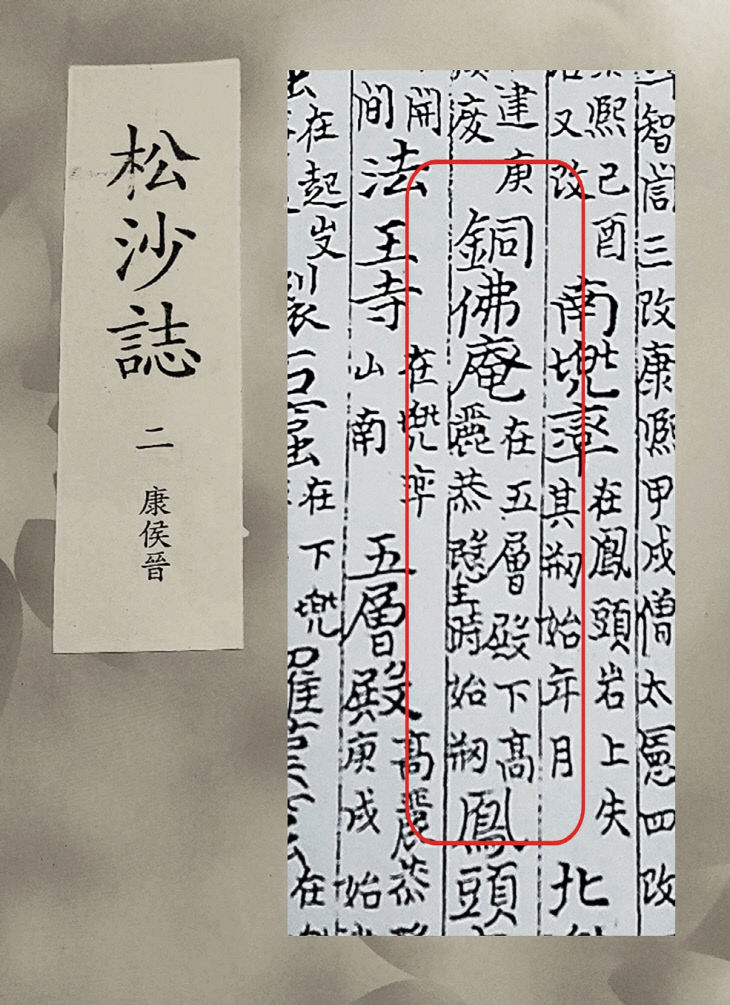

| 송사지 표지와 동불암 내용./고창학연구회 제공 |

이 마애여래좌상이 동불(銅佛)이 된 시기를 밝힌 것은 이재 황윤석과 쌍벽을 이루는 조선 후기 실학자 강후진이다. 강후진은 송사지(松沙誌)에 銅佛庵在五層殿下 高麗恭愍王時始(동불암재오층전하 고려공민왕시시창)이라고 기록했다. 이는 "동불암은 오층전(현재 내원궁 부근으로 추정) 아래 있는데 고려 공민왕(1351~1374) 때 만들었다"는 뜻이다.

'동불암'이라는 호칭을 쓴 것을 보면 마애여래좌상의 얼굴에 구리 주물을 씌울 때 머리 위의 가림막과 암자를 함께 지었던 것으로 보인다. 고창학연구회는 그 근거로 마애여래좌상 아래 하도솔(下兜率)이라는 암자가 있었다는 도솔산선운사지兜率山禪雲寺誌(선운사/2003)의 기록과 3차에 걸친 마애여래좌상 실측조사 때 기와 편 및 배수시설이 발견된 것을 근거로 들었다.

불상의 어느 부위에 구리 주물을 씌웠는지 와 언제 어떻게 사라졌는지에 대한 기록은 전선원무장지(全鮮元茂長誌), 무장현읍지(茂長縣邑誌), 무장읍지(茂長邑誌), 규장각 발행 전라도읍지(全羅道邑誌) 권9의 전선무장지(全鮮茂長誌) 등 여러 문헌에 아래와 같은 동일한 내용으로 수록돼 있다.

銅佛庵 兜率庵下 石壁屹立千百尺 동불암 도솔암하 석벽흘립천백척

刻丈六佛像於石壁 而面像則鑄銅而掛之 각장육불상어석벽 이면상측주동이괘지

極其雄壯 不知何時鑄 극기웅장 부지하시주

成至順治戊子年 大風時墮地 성지순치무자년 대풍 시타지

片碎聲聞數十里 其上棟宇所架 편쇄성문수십리 기상동우소가

石穴及刻印佛像 至今猶存 석혈급 각인불상 지금유존

동불암은 도솔암(상도솔암) 아래 아주 높은 석벽에 새겨져 있다.

석벽에 새긴 사람 키 여섯 길이나 되는 불상으로, 면상에 구리를 녹여 부은 주물이 씌워져 있다.

매우 웅장한데, 언제 구리 주물을 씌웠는지는 알 수 없다.

청나라 순종이 통치하던 무자년에 태풍으로 땅에 떨어졌는데 깨지는 소리가 수십 리 밖까지 들렸다.

나무 기둥을 박았던 돌의 구멍과 새겨진 불상은 지금도 남아 있다.

위의 기록은 마애여래좌상을 동불이라 부른 이유가 불상의 '면상에 구리주물을 씌웠기 때문'이라는 사실을 명확히 밝히고, 그 구리주물이 사라진 시기와 이유에 대한 근거를 제공하고 있다. 시기가 청나라 순종이 통치하던 무자년 즉 인조 26년(1648년)이라는 것과 원인이 '태풍'이라는 것이다. 태풍과 관련해 조선왕조실록에도 기록이 남아 있다.

|

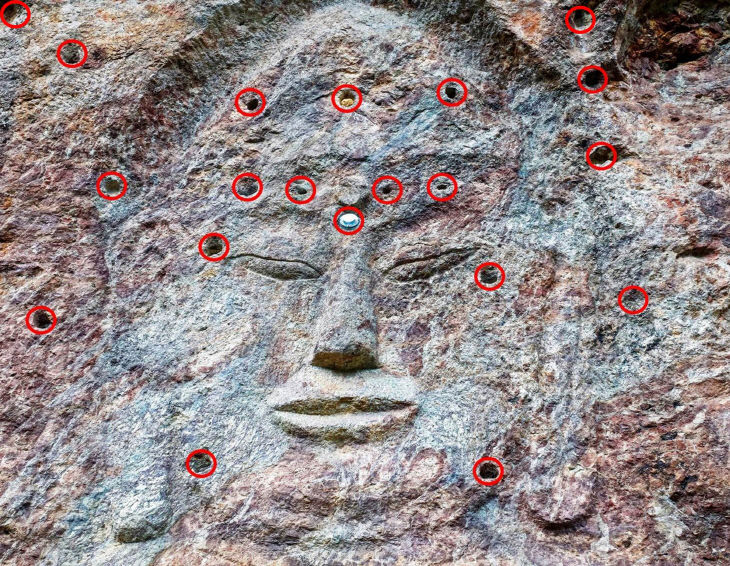

| 얼굴에 뚫린 구명들./고창학연구회 제공 |

분석 결과 마애여래좌상의 면상에 구리주물을 씌웠다는 기록의 신빙성이 매우 높다고 판단했다.

첫째, 얼굴 부위에 집중된 20개의 구멍들이 가림막의 나무기둥 구멍에 비해 크기가 현저히 작아 구리 주물을 고정시키기 위한 철제를 꽂았던 것으로 보이며, 문화재 보수 전문가들도 현재 마애여래좌상의 얼굴 왼쪽 눈 옆에 꽂혀있는 두 개의 철편 또한 그런 용도로 사용되었을 개연성이 높다는 의견이다.

둘째, 1995년 부여문화재연구소의 실측조사 때 발견된 쇠못과 쇳덩이 들이 크기로 보아 안면부의 구멍들과 관련성이 깊다고 판단 되며

셋째, 안면부의 구멍들이 좌우 대칭적으로 뚫려 있어 동판의 무게 중심을 잡기 위한 안배로 보인다고 밝혔다.

넷째, 얼굴 부위 암석 변색 부분이 구리 부착으로 인한 산화의 흔적일 가능성이 있어 추후 관련 기관에 조사를 의뢰 필요가 있다는 점 등을 실체적 증거로 꼽았다.

이에 대해, 문헌 자료 및 마애여래좌상의 안면 부분 사진을 검토한 최선주 교수(중앙대학교 예술대학원 객원교수 전 국립경주박물관 관장)는 "고려말 도솔암 두건형 금동 지장보살이 조성된 후에 그 영향을 받아 마애불 얼굴 부분에 청동주물을 만들어 걸었던 듯하다. 특히 안면의 바위 일부는 구리주물의 영향으로 변색된 것으로 보여 정밀조사가 필요하다"는 견해를 밝히고 "구리 주물을 안면에 부착한 방법과 이전 조사에서 수거된 철정 및 철 뭉치의 용도 등에 대한 심도 있는 조사가 필요하며 보물의 관리 주체인 지자체에서 전문 연구자들의 학술세미나를 개최하는 등 정확한 고증을 거쳐 후속 조치를 취하는 것이 바람직하다"고 조언했다.

고창=전경열 기자 jgy367122@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

전경열 기자

전경열 기자

![[단독] 세계적 애니메이션 거장 넬슨신 박물관 대전온다](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2026y/02m/01d/78_2026020101000006400099311.jpg)